手根管症候群

記事の監修医師

【略歴】

熊本大学医学部卒業

【資格/役職】

放射線診断専門医 医学博士

株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役兼CEO

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 画像診断センター長

熊本大学医学部 臨床教授

放射線技師として活動している高石です。

画像レッスンとはあらゆる画像をみながら、見落としてしまいそうな症例や画像からみられる診断についてを学んでいただき、医師・放射線技師を目指す人たちへのまなびの「場」です。

手根管症候群とは?

『手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)』をご存じでしょうか?

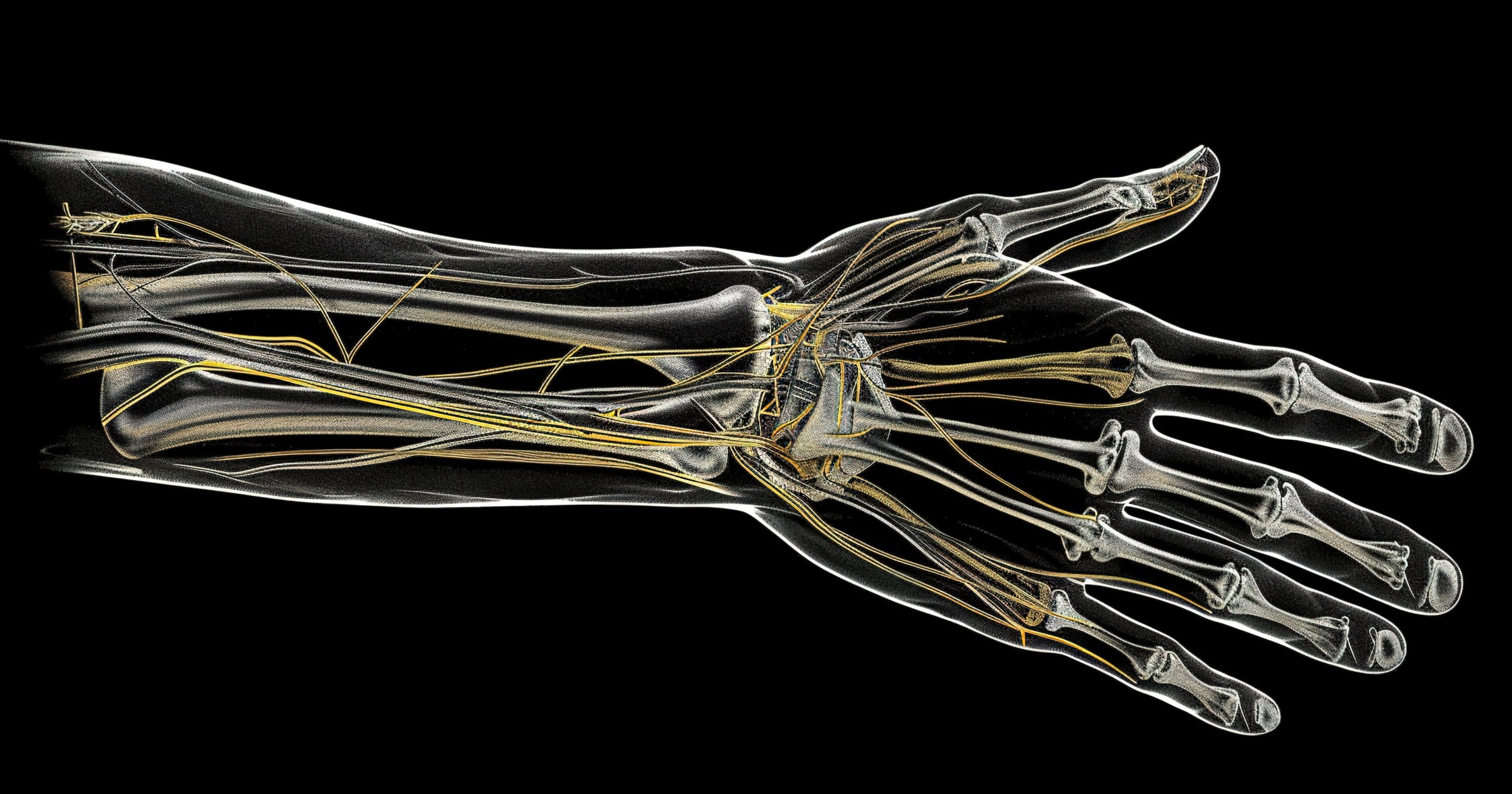

手根管症候群は、手首の掌側にある手根管という狭い通路が圧迫されることで、正中神経という神経が押されて手や指に痛みやしびれが生じる状態です。

※正中神経は手首で骨と横手根靭帯とよばれる靭帯で構成されたトンネル内を屈筋腱と通って手指にいきます。

この正中神経は、屈筋腱と横手根靭帯との間を走行しており、横手根靭帯の締め付けにより正中神経が圧排され、手や指に痛みやしびれが出現します。特に、親指、人差し指、中指に影響を及ぼします。

以下に、手根管症候群についての詳細をまとめました。

手根管症候群の原因

手根管症候群の主な原因は、手根管内の圧力が増加することです。これにより、正中神経が圧迫され、症状が現れます。具体的な原因としては以下のようなものがあります。

- 反復動作:長時間のキーボード操作や手作業など、同じ動作を繰り返すことが原因となることがあります。

- 外傷:手首の骨折や捻挫などの外傷が手根管内の圧力を増加させることがあります。

- 妊娠:妊娠中のホルモン変化や体液の増加が手根管内の圧力を高めることがあります。

- その他の疾患:糖尿病、甲状腺機能低下症、関節リウマチなどの疾患が手根管症候群のリスクを高めることがあります。

手根管症候群の症状

手根管症候群の症状は、通常、徐々に進行します。主な症状は以下の通りです。

- しびれや痛み:特に夜間に強くなることが多く、親指、人差し指、中指に感じられます。

- 握力の低下:物を握る力が弱くなり、物を落としやすくなることがあります。

- 手のむくみ:手や指がむくむことがあります。

- 感覚の鈍化:手や指の感覚が鈍くなることがあります。

正中神経は前腕部分で運動枝と言われる前骨間神経と枝分かれします。手根管内に走行するのは知覚枝の正中神経になりますので知覚神経の麻痺をおこし母指、示指に痺れが出現します。運動枝である前骨間神経は障害を受けませんので運動枝の支配筋である母指屈筋、示指屈筋、中指屈筋の屈曲動作は可能です。しかし母指対立筋という小指を親指に持っていく動作をする筋肉が麻痺しますので経過が長いと母子球筋の萎縮が起こり「猿手・祈祷師の手」という状態になります。

手根管症候群の診断

手根管症候群の診断は、医師による問診や身体検査、神経伝導速度検査(NCV)などを通じて行われます。これにより、正中神経の機能が評価され、手根管症候群の診断が確定されます。

MRI、超音波などが利用されます。

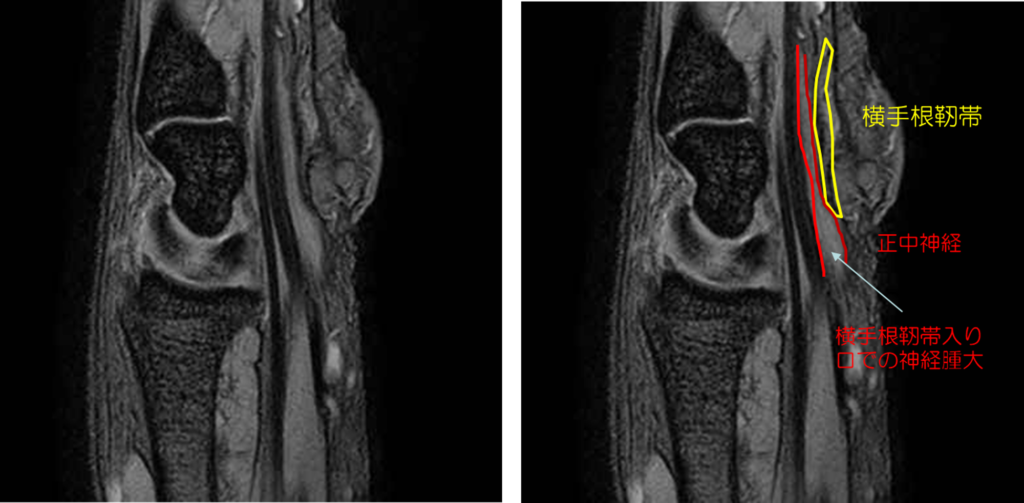

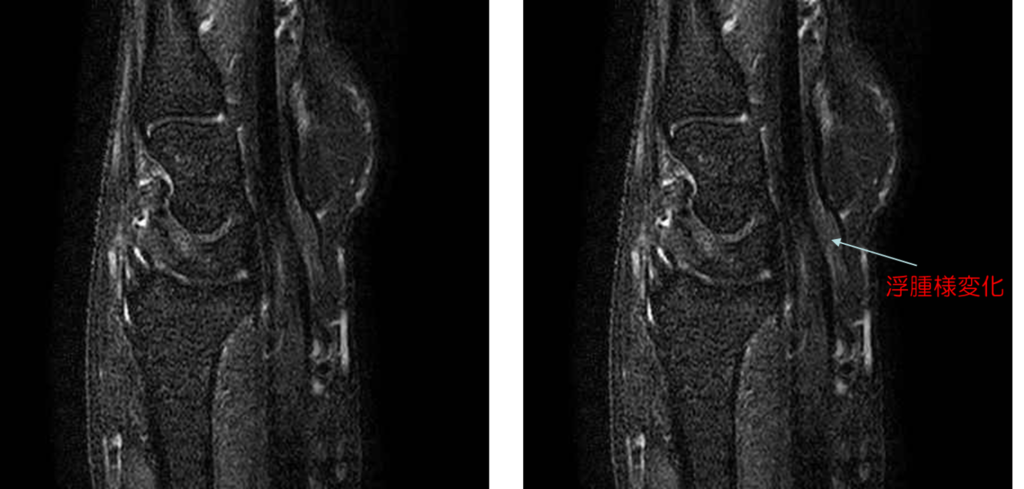

MRIは組織コントラストが良いので周囲とのコントラスト差を利用し描出されたり、神経自体の浮腫をとらえることができます。

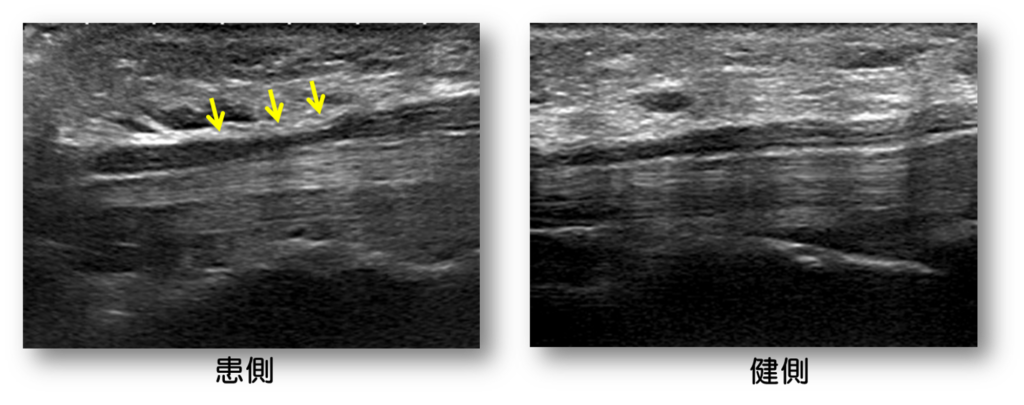

超音波検査も同様に組織コントラストがMRIに次いでよく、手首の正中神経は比較的皮膚から浅い位置に位置していることから高周波プローブを使用可能でMRIより画像分解能がよく描出されます。

当院では近年、手根管症候群の検査は検査時間が短くMRIより検査負担が少ないことから超音波検査が選択されることが多いです。

次に超音波検査の症例です。

検査目的・受傷歴:右手~手指のしびれあり(夜間~早朝)

母子球筋の萎縮:なし、母子対立障害:なし

手根部Tinel Sign(+)/Phalen test(+)/Perfect“0”Sign(-)

横手根靭帯により正中神経が圧排(黄色↑)されていることがわかります。また、横手根靭帯入口では正中神経がやや腫大しています。絞扼性末梢神経障害で長期経過した症例では近位に偽神経腫が生じることが特徴的です。

手根管症候群の治療

手根管症候群の治療方法は、症状の重さや原因によって異なります。

以下、一般的な治療方法を紹介します。

- 保存療法:軽度の症状の場合、手首のサポーターやスプリントを使用して手首を安静に保つことが推奨されます。また、抗炎症薬やステロイド注射が効果的な場合もあります。

- 理学療法:手首や手のストレッチやエクササイズを行うことで、症状の改善が期待できます。

- 手術:保存療法や理学療法で改善が見られない場合、手根管開放術という手術が行われることがあります。この手術では、手根管を広げることで正中神経の圧迫を解消します。

予防と生活習慣の改善

手根管症候群を予防するためには、以下のような生活習慣の改善が有効です:

- 適度な休憩:長時間の作業を避け、適度に休憩を取ることが大切です。

- 正しい姿勢:キーボード操作や手作業を行う際には、手首をまっすぐに保つよう心がけましょう。

- ストレッチ:手首や手のストレッチを定期的に行うことで、手根管内の圧力を軽減できます。

手根管症候群は、早期に対処することで症状の悪化を防ぐことができます。手や指に異常を感じた場合は、早めに医師の診察を受けることをお勧めします。

以上が手根管症候群についてのお話でした。

今回は横手根靭帯による締め付けによる手根管症候群を紹介しました。

MRIや超音波検査では横手根靭帯と正中神経の関係性と正中神経の腫大がわかるように矢状断での撮影が望まれます。

その他にも腫瘍形成による神経圧排によりしびれや痛みの出現などもあります。

その場合は、腫瘍がどのようなものなのか、腫瘍と神経との位置関係、腫瘍の発生部位などの描出が求められます。

手根管症候群の検査を行う場合は腫瘍の有無についても検査をすると良いのではないかと思います。