歯科の画像検査

放射線技師として活動している高石です。

今回は「歯科の画像検査」についてご紹介します。

歯科の画像検査は、内科や外科のような病院の画像検査装置とは異なり、特殊な検査がされています。主な検査は以下の通りです。

検査の種類

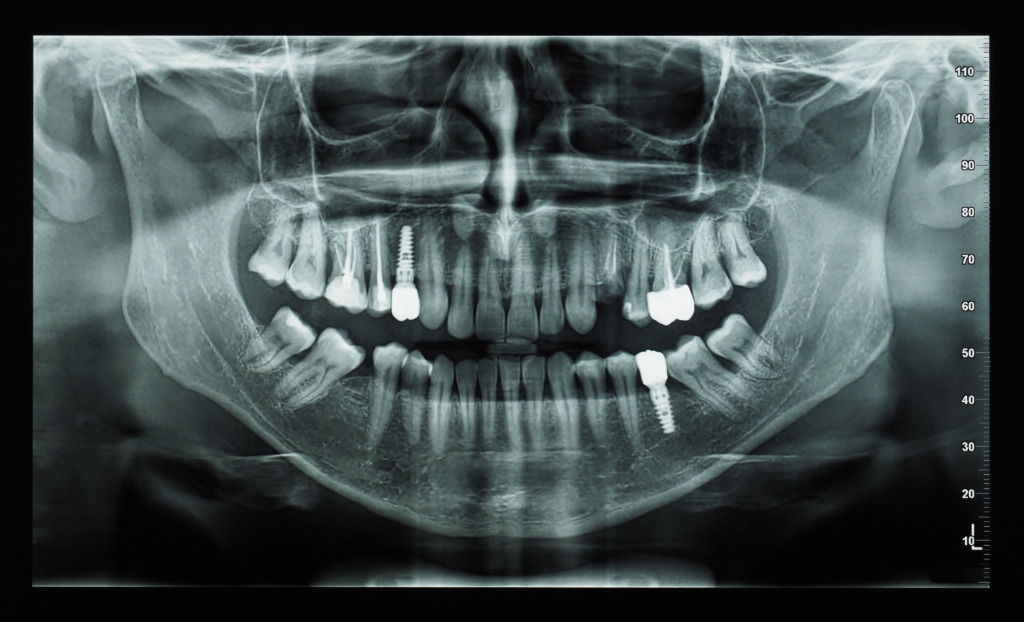

1. パノラマエックス線(パノラマ撮影)

概要: 口腔全体の広範囲な画像を撮影します。

用途: 虫歯、歯周病、親知らずの位置確認、インプラント治療前の診断など。

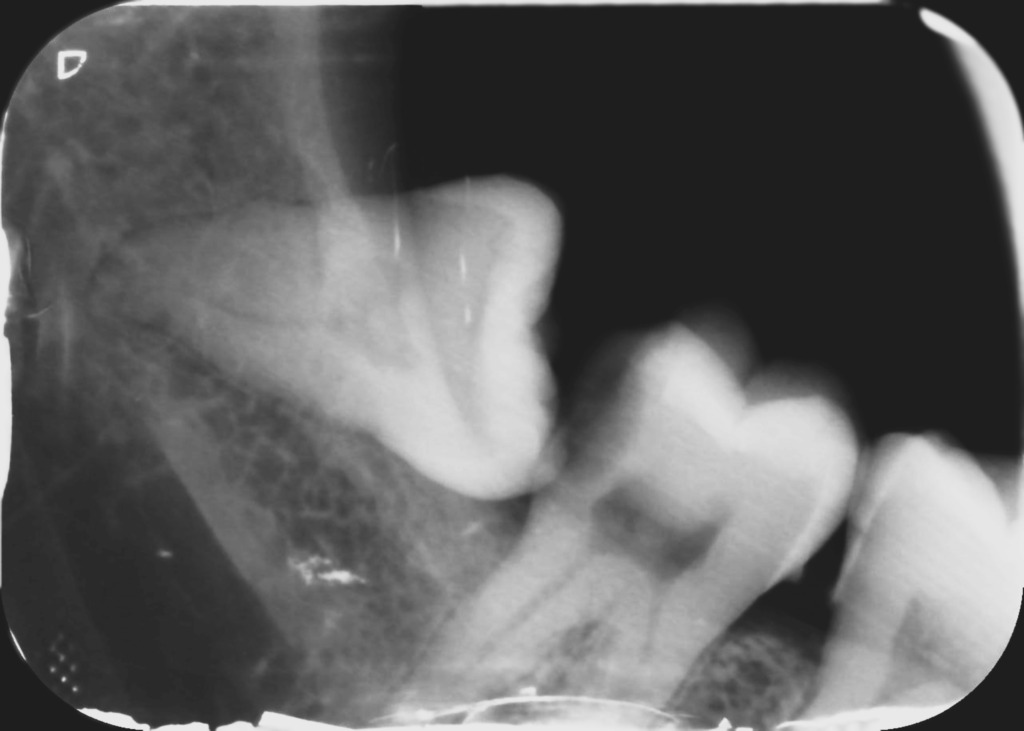

2. デンタルエックス線(歯科用X線撮影)

概要: 個々の歯や小さな領域を詳細に撮影します。

用途: 虫歯の診断、根管治療の確認、歯周病の評価など。

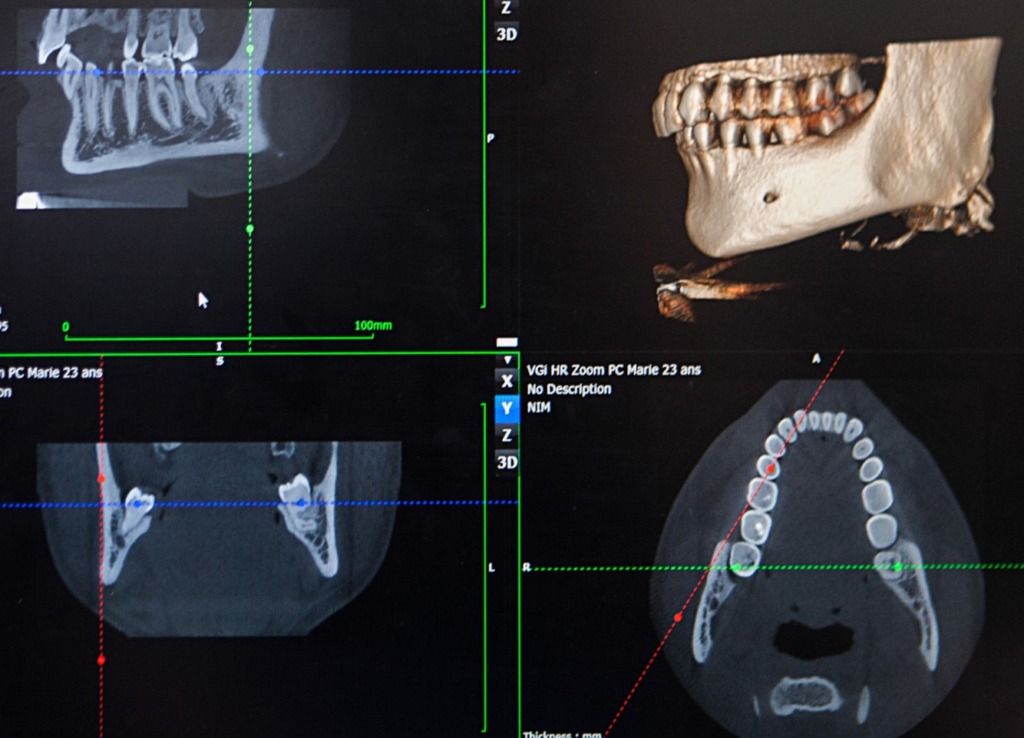

3. コーンビームCT(CBCT)

概要: 高解像度の3次元画像を取得できるCTスキャンです。

用途: インプラント治療、矯正治療、顎関節症治療など。

4. セファログラム(セファロ撮影)

概要: 主に矯正歯科で使用される頭部のX線撮影方法です。

用途: 上下顎の位置関係、歯の角度、骨の成長観察など。

これらの中で、①③④は同じ装置で検査可能ですが、②は専用の装置で撮影されています。

画像検査が可能な歯科の病院にはパノラマエックス線・コーンビームCT・セファログラムの撮影な可能な複合機装置とデンタルエックス線撮影が可能な装置の2台が一般的ですが、近年では装置(半導体)の進化によってよりX線の感度の良い半導体が開発されたことにより、画質はもちろんのこと1台でパノラマエックス線・コーンビームCT・セファログラム・デンタルエックス線撮影が可能な装置が近年では出てきています。

被ばく線量

パノラマエックス線(パノラマ撮影): 1回の撮影で約0.03ミリシーベルト。

デンタルエックス線(歯科用X線撮影): 1回の撮影で約0.01ミリシーベルト(mSv)。

コーンビームCT(CBCT): 1回の撮影で約0.4ミリシーベルト。

セファログラム(セファロ撮影): 1回の撮影で約0.02ミリシーベルト。

日常生活で自然に受ける放射線量と比較しても非常に少ない値です。

※例えば、日本の年間自然放射線量は平均で約1.5ミリシーベルトです。

このように歯科用CTの被ばく量は、医科用CTと比べると約10分の1程度に抑えられています。そのため、受検者への負担が少ないとされています。

コーンビームCTの活用

歯科では様々な専用の撮影がされていますが、この中のコーンビームCTは歯科だけでなく耳鼻科や整形外科でも使用されていると聞きます。

特に整形外科では、コーンビームCTを使用することで立った状態で下肢の荷重撮影が可能です。当院でも荷重をかけた状態でのCTの撮影を撮影したいと下肢専門Drより要望があったのですが、通常の医用CTではなかなか難しく撮影できませんでした。(医用CTでも近年立位CTが開発されていますが、まだ販売はされていません。)、しかし四肢専用のコーンビームCTならサイズが小さくガントリーを水平状態に可動できるので容易に撮影できます。また、ある実験の結果では「通常の医用CTより高い空間分解能を示し、骨梁が明瞭に描出された」との報告もあります。

いかがでしたでしょうか。

歯科の撮影は、特殊で医用とは異なる独自の進化をした専用の装置があります。その中でもコーンビームCTは医用でも活用されてきています。

整形外科に勤める私としてもとても興味深いもので、今後の発展に期待しています。