運動器の超音波検査 sono7-1 ~肩関節超音波検査の診かた

記事の監修医師

【略歴】

熊本大学医学部卒業

【資格/役職】

放射線診断専門医 医学博士

株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役兼CEO

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 画像診断センター長

熊本大学医学部 臨床教授

放射線技師として活動している高石です。

このコラムでは運動器超音波検査がどのようなもので運動器超音波画像がどのように見えるかなど症例を含めて紹介しているコラムです。

前回までは、運動器の超音波画像についてお話しました。

今回は実際やっている検査を紹介していきたいと思います。

肩関節超音波検査編

肩関節の検査というと、MRIをイメージされる方が多いと思いますが、超音波検査でも観察することができます。

MRI検査が難しい方(閉所恐怖症や体内金属がある方など)は超音波検査をされる方も多くいます。

では、どのようなものを観察するかといいますと、

長頭腱・腱板(棘上筋腱・棘下筋腱・肩甲下筋腱・三角筋)・腱付着部・滑液胞などがあります。

それぞれどのように観察するのか、手順とあわせて紹介します。

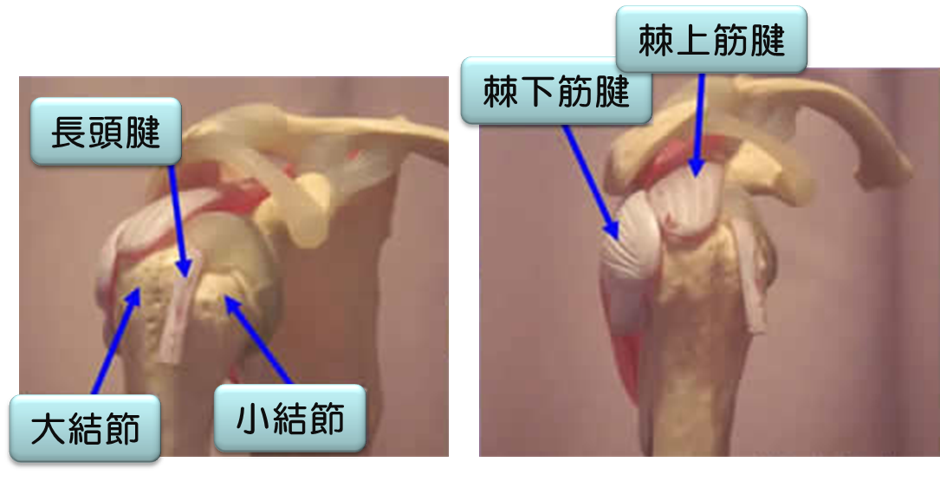

肩関節の解剖

まずは肩関節の解剖です。

長頭腱は上腕二頭筋が骨に付着する部位の結合組織のことで、肩甲骨関節上結節に付着して関節包内・上腕骨結節間溝を通り、上腕二頭筋に繋がります。

棘上筋腱は肩甲骨の棘上窩から起始し、肩峰の下を外方へ走り、上腕骨大結節へ付着しています。

棘下筋腱は肩甲骨の棘下窩から起始し、筋束は集中して外方へ向かい、上腕骨大結節の中部へ付着しています。

肩甲下筋腱は肩甲骨の肩甲下窩から起始し、筋束は三角形に集まって外方へ向かい、肩関節の前を出て上腕骨小結節に停止します。

滑液胞とは腕を上げようとするときに骨頭がスムーズに動くように、棘上筋腱・棘下筋腱の上方で肩峰との間に存在し、これらを観察していきます。

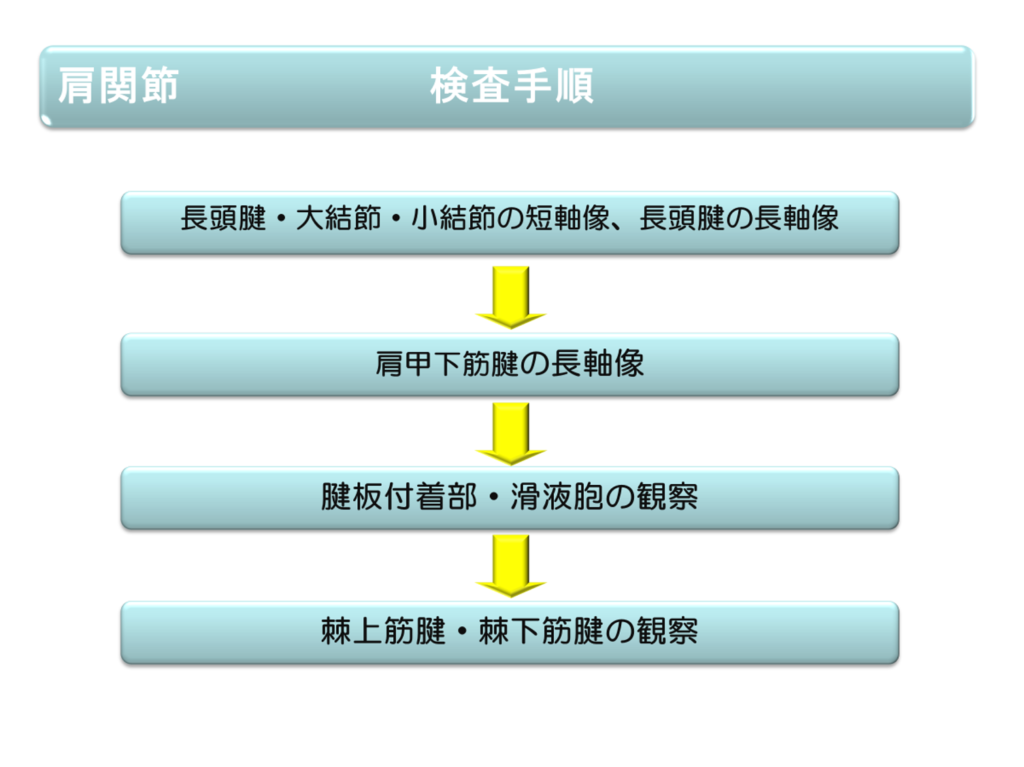

検査手順

当院で行っている検査手順です。

このような手順で行います。

プローブは高周波リニアプローブを推奨します。体厚にあわせて変更してください。

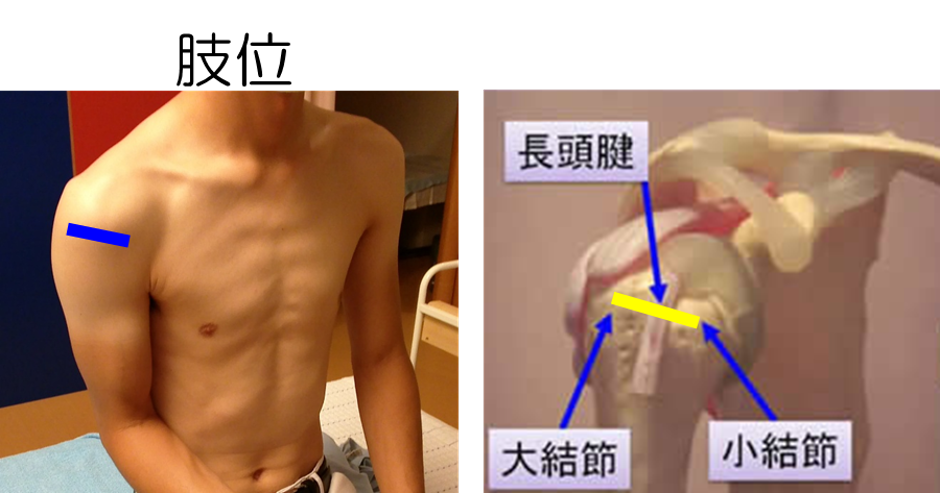

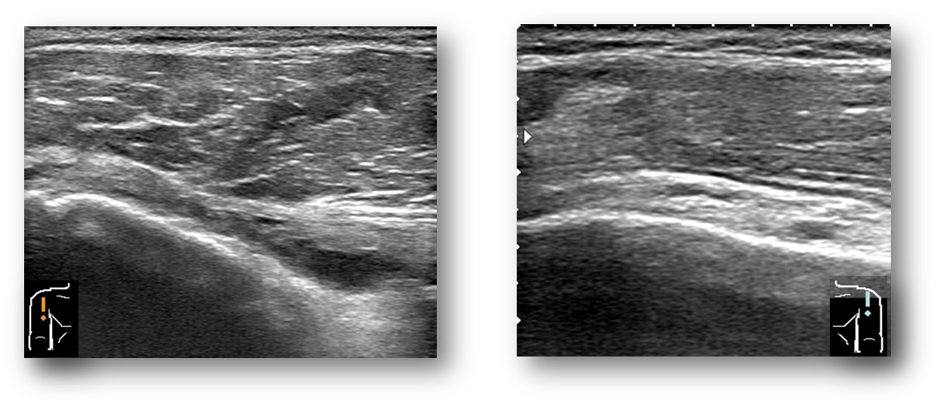

長頭腱・大結節・小結節・結節間溝の短軸像

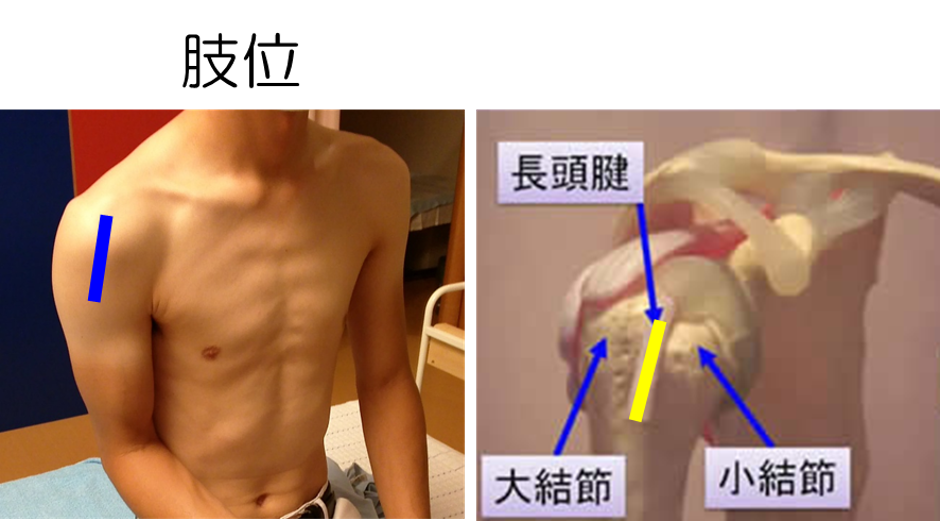

肢位は座位で、腕は身体につけるようにやや内旋します。腕は90°に屈曲しなくても良いです。

プローブを前面からあて、大結節と小結節を描出します。

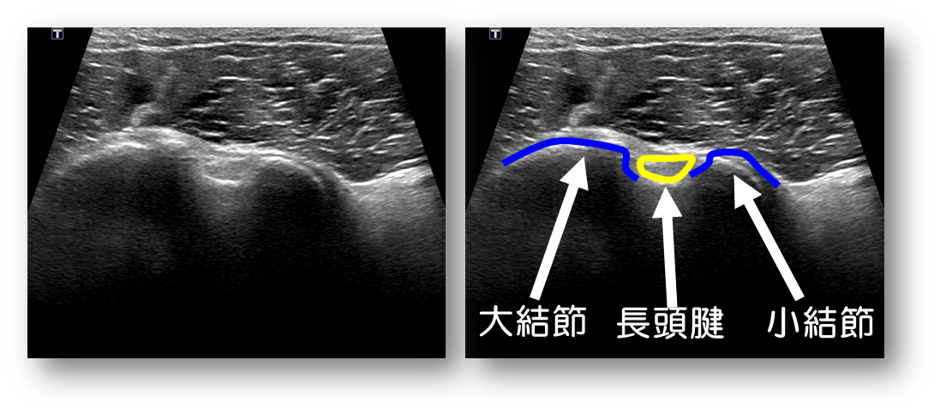

すると大結節と小結節からなる結節間腔が描出され、そこを通る長頭腱を短軸で観察できます。画像を確認しながら内旋の角度を微調整し長頭腱が中心にくるようにします。

次に長頭腱の長軸像を描出します。

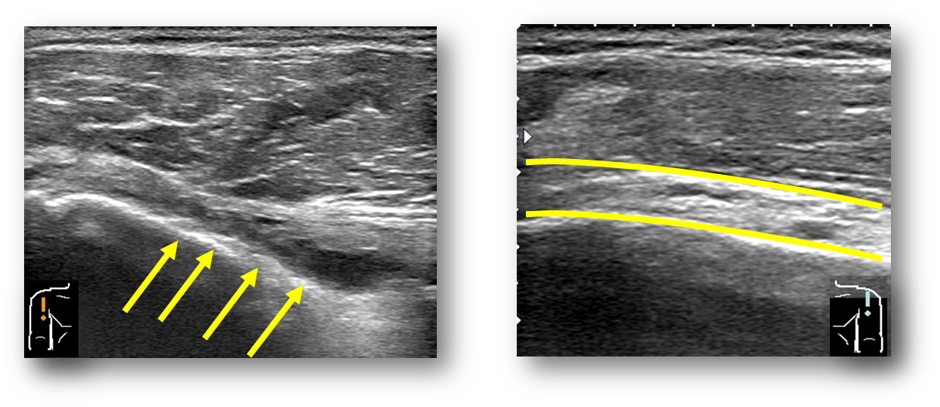

長頭腱長軸像

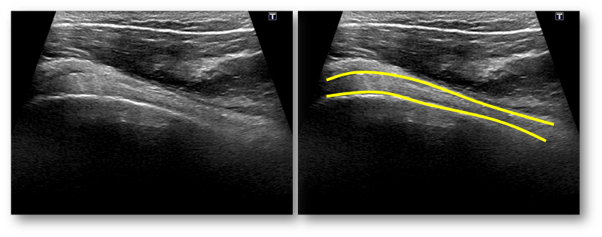

長頭腱短軸像から90度回転し、長頭腱の長軸像を描出します。(下画像黄線:長頭腱)

このとき注意が必要で、長頭腱は線維構造になっており長頭腱に対し垂直に超音波を当てなければ超音波のうまく反射せず、低エコー像となって描出されます(異方性アーチファクト)。下からあおるように長頭腱を観察すると長頭腱がきれいに描出できます。短軸像、長軸像ともに腱に対して垂直に超音波が当たらない場合低エコーに描出され、異常所見と判断される恐れがあるため注意が必要です。

長頭腱の観察のポイント

関節水腫の有無(ある場合は損傷や断裂・炎症が疑われます)

長頭腱の厚さと性状

-断裂・腫脹の有無

-結節間腔からの脱臼、亜脱臼の有無

症例

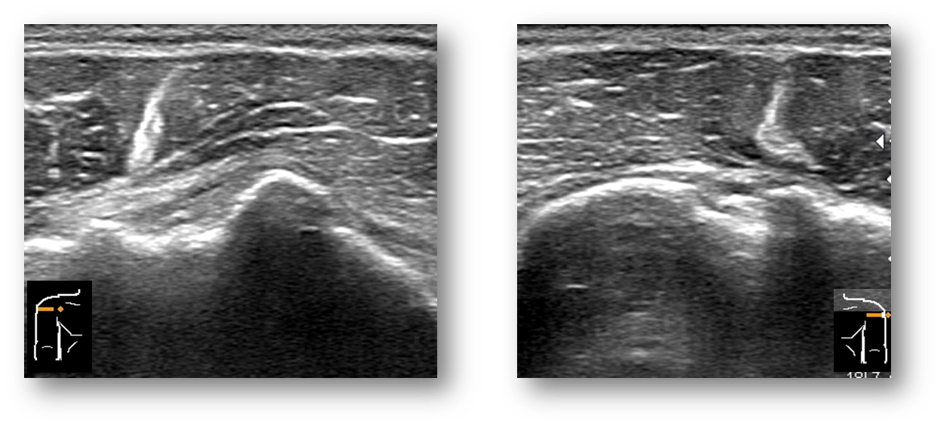

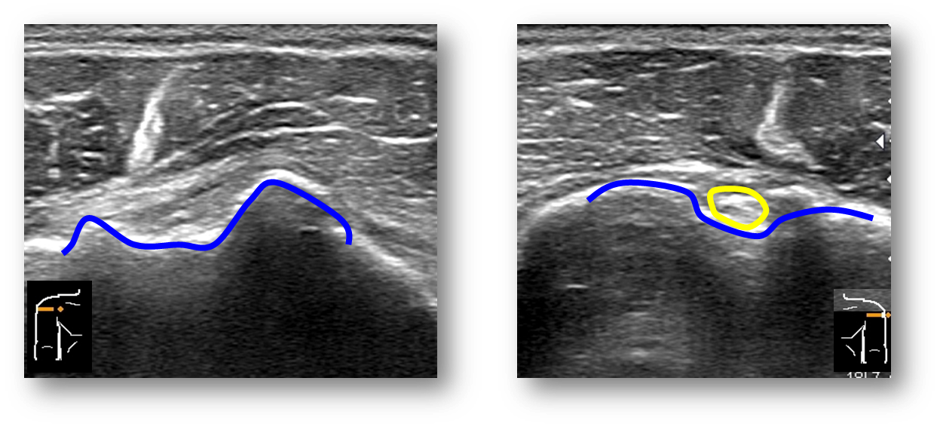

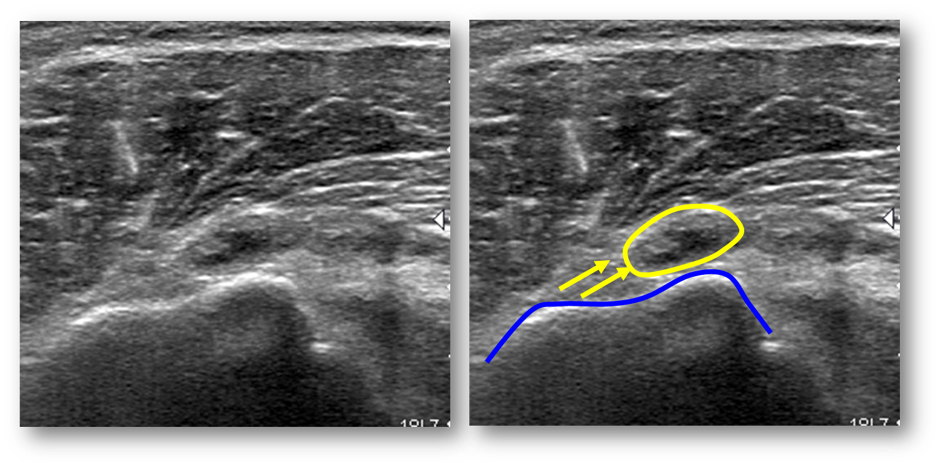

①長頭腱断裂

腱側(画像右側)は結節関腔に長頭腱(黄線)が描出できるのに対し、患側では長頭腱が観察できません。

長軸で見ますと、

腱側(画像右側)は腱の繊維構造が認められるのに対し、患側は内部消失・腱繊維構造は観察できません。腱の連続性は確認できず、結節関腔には血腫や水腫と思われる低エコーが確認できます。

長頭腱断裂の症例です。

このとき長頭腱の断裂や損傷を受傷した方は長頭腱の亜脱臼や脱臼を合併することがあります。

観察するときに脱臼があるかないかも観察が必要です。

長頭腱の断裂は、臨床症状として筋が遠位に垂れ下がって筋肉のこぶができる特徴的なポパイサインというものもありますので検査をしながら臨床所見も一緒に観察するといいと思います。

今回は肩関節超音波検査の長頭腱についての紹介でしたがいかがでしたか?

次回も引き続き、肩関節超音波検査についてお話したいと思います。