医用画像は3D処理の時代?診療放射線技師が語る課題とAI活用

記事の監修医師

【略歴】

熊本大学医学部卒業

【資格/役職】

放射線診断専門医 医学博士

株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役兼CEO

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 画像診断センター長

熊本大学医学部 臨床教授

医療現場における画像診断は、X線・CT・MRIといった断面画像から、立体的な3D画像処理へと進化しています。

特に整形外科や心臓血管外科、カテーテル治療などでは、術前計画や診断精度の向上に3D画像が欠かせない存在となりつつあります。

本記事では、実際に3D画像作成に関わる診療放射線技師の視点から、現場での業務内容や課題、そしてAI活用による将来の展望についてお伝えします。

3D医用画像とは何か

医用画像といえば、一般にはレントゲンやCT・MRIなどの断面画像を思い浮かべるでしょう。

一方で、3D医用画像とは、これらの断面画像を重ね合わせて立体的に再構成した画像のことを指します。

骨や血管などの構造を立体的に把握することができ、患者さんへの説明や医師の治療計画にも有効です。

なぜ3D医用画像が作成されるかというと、それは単に「わかりやすい」からです。

「わかりやすい」にも2つの意味があり、1つは患者さん側が画像の説明を受けるときに3Dがあると、視覚的に病状を把握できて説明を理解しやすいというもので、もう1つは医師側も3Dであることによって立体的な位置関係がわかりやすいというものです。

たとえば手術を行う場合、術部の組織の位置関係が把握しやすくなるため、手術などを行う前に術部をイメージすることでより万全な準備ができます。

上記のような理由から、近年では3D医用画像の需要は増えており、3D作成専用の3次元の画像処理に特化した高性能なコンピュータワークステーションも存在しています。

また、3Dと手術装置を同期させて手術シミュレーションを行うなど、3D医用画像の需要は広まっています。

3D画像の臨床的役割とメリット

3D医用画像の需要が増えている背景には、視認性の向上・診断精度の向上・手術支援への期待などがあげられます。

たとえば骨折の場合、どこがどのように折れているのかをレントゲン画像やCT・MRIの断面から把握するには、何度も画像を見返して頭の中で想像する必要がありますが、3D画像であれば一見して判断できます。

また、微小な病変を確認するうえで、CT・MRIの断面画像だけではとらえにくい病変もあるのですが、3D画像によって断面の上下との比較がしやすくなると、微小な変化をとらえやすくなり、診断精度の向上が期待できます。

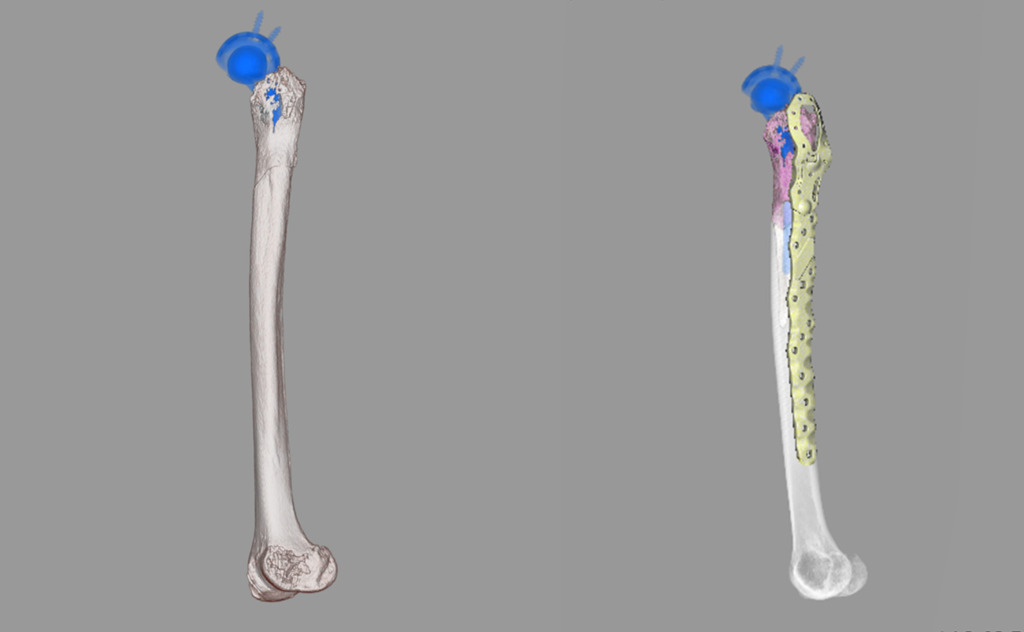

そのほかにも、近年の治療の低侵襲化を背景に、通常の診断だけではなく、手術難易度の判断や手術支援にまで活用の幅が拡大しています。

ロボット手術やカテーテル治療では以前よりも術野が狭く、手術の難易度が高くなっているため、医師から術前により多くの情報を求められるようになりました。

たとえば、手術対象の臓器に隣接した血管の形状や位置の把握、腫瘍と臓器間の距離計測など、3Dで得られる情報から立体的な位置関係を把握することができるため、実際の手術を想定したシミュレーションを行うことも可能となります。

患者さんの体内の様子を術前によりリアルに確認しておくことで、難易度の高い手術にも対応することができます。

診療放射線技師の3D画像作成業務

3D医用画像の作成は、診療放射線技師が担っているケースがほとんどだと思います。

3D画像は、対象領域が広がり着実に臨床に定着してきましたが、一方で3D画像を誰が作成するかについては、診療放射線技師法を含めて明確な規定がありません。

これまでの経緯や現状の運用から考えると、撮影技術や画像の特性を理解している診療放射線技師が担当するのが適任であるとされ、医師の診断・治療に役立つ画像を作るという意味で3D医用画像作成まで診療放射線技師が作成を行っています。

施設によっては3D作成の担当者を配置しているところもあれば、3D作成担当者を配置せず撮影業務の間で3Dの作成を行うところもあります。

しかし、人手不足を理由に、後者となっている施設がほとんどではないでしょうか。

【領域別】3D画像作成の具体例

ここでは一部の3D作成の紹介をします。

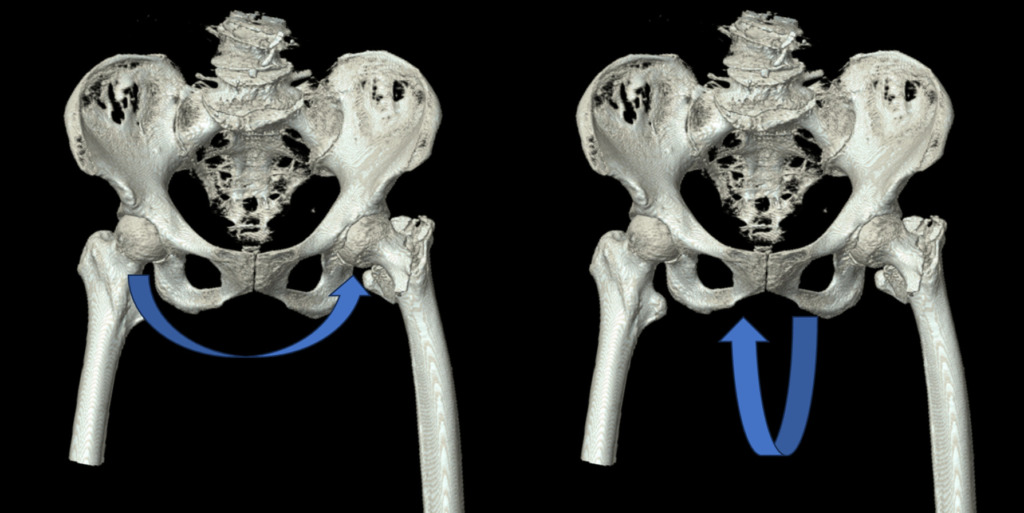

股関節

整形外科領域の骨の3Dにおいては、基本的に2方向の作成を行います。

横回しと縦回しの2方向です。

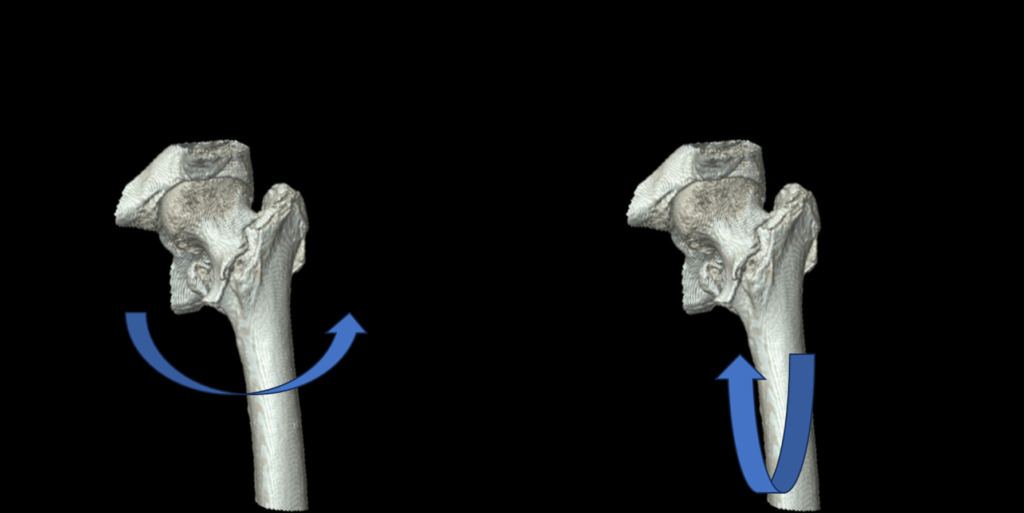

今回の患者さんは左股関節転子部骨折があるため、場合によっては股関節転子部骨折がよくわかるように、大腿骨頭だけを抽出して縦と横に回して作成を行います。

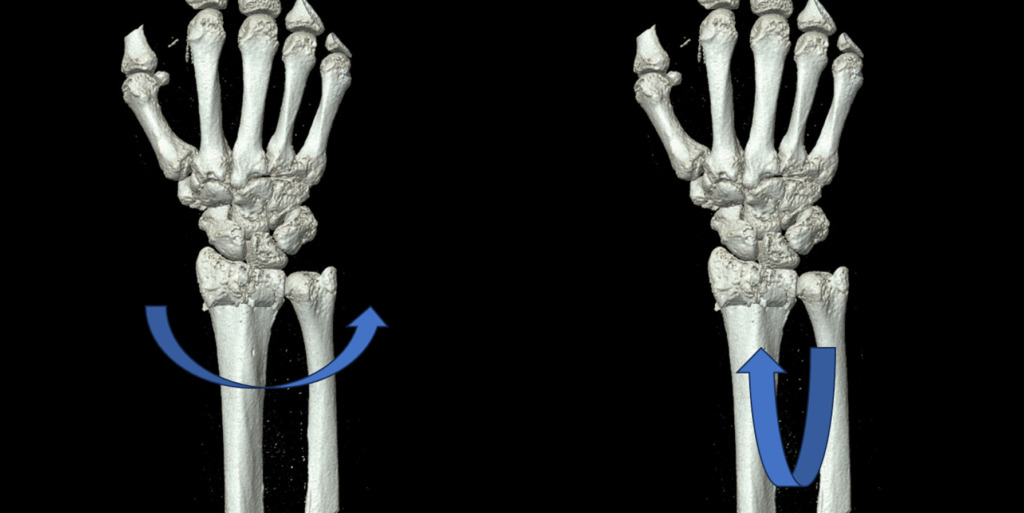

手関節

手関節も同様に、横回しと縦回しの二方向を作成します。

手関節の骨折の場合は、関節内骨折を観察したいため、場合によっては関節内が観察しやすいように橈骨・尺骨だけを抽出し、関節面が観察しやすくなるように作成します。

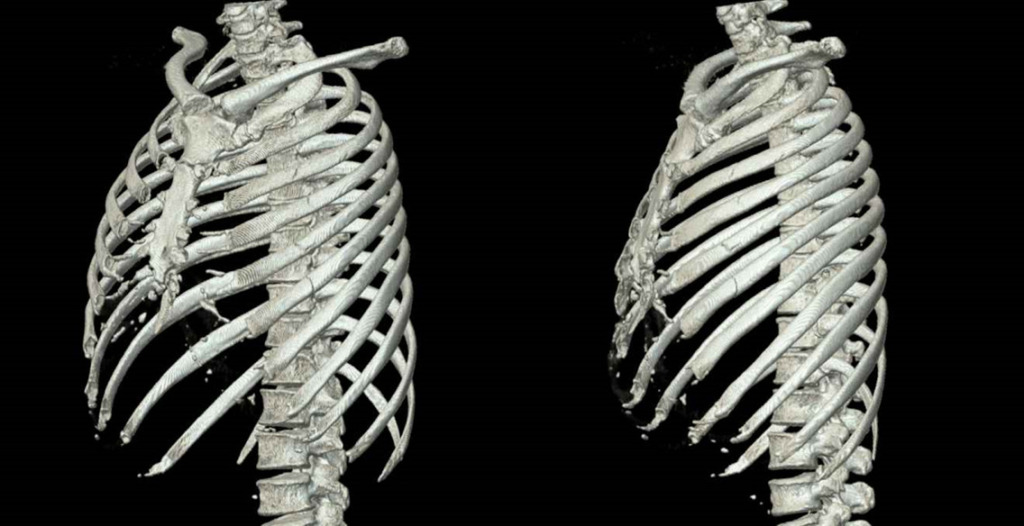

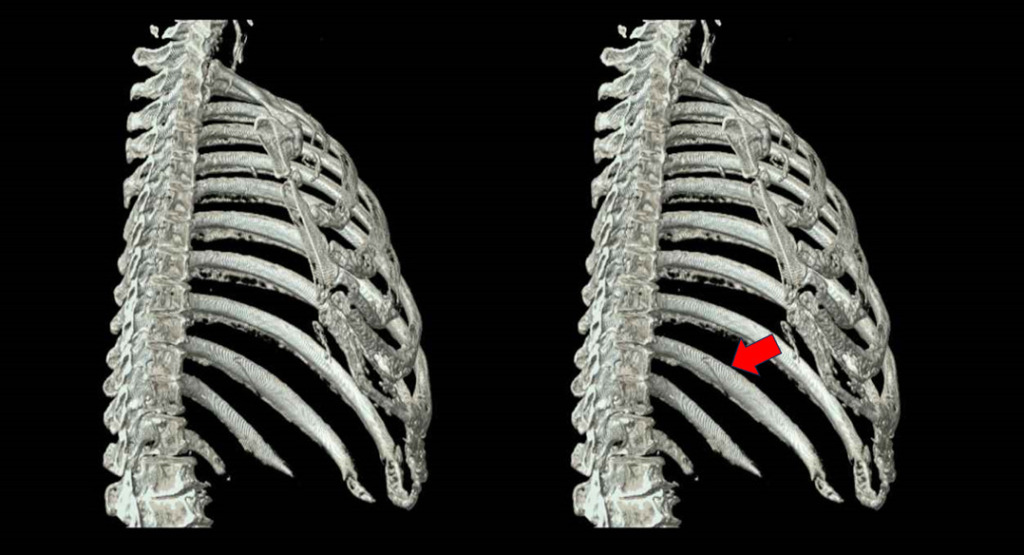

肋骨

続いて、肋骨の3Dを作成する場合の例です。

肋骨も横回しと縦回しの2方向を作成します。

肋骨内側の骨折は骨折側だけを抽出し、内側からも観察できるようにします。

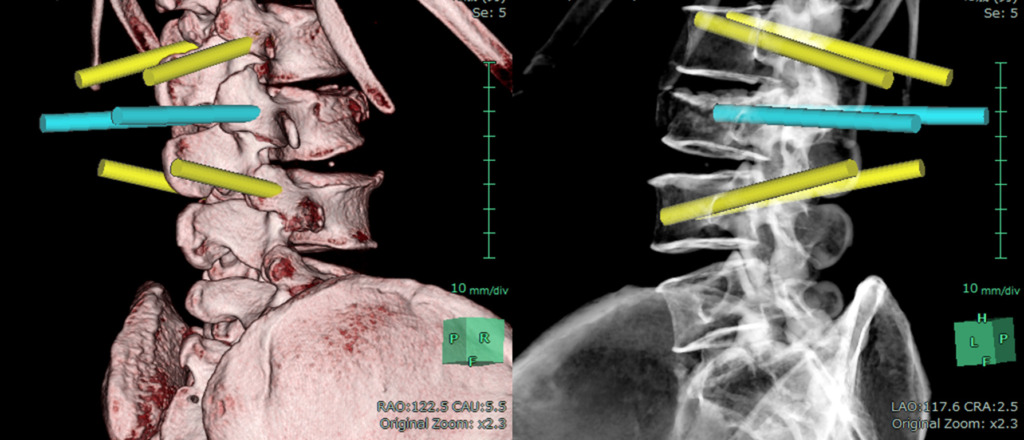

手術支援作成

基本的に整形外科領域の3D作成は2方向の作成を行いますが、手術のシミュレーションを行う場合は追加で下記のような画像の作成を行います。

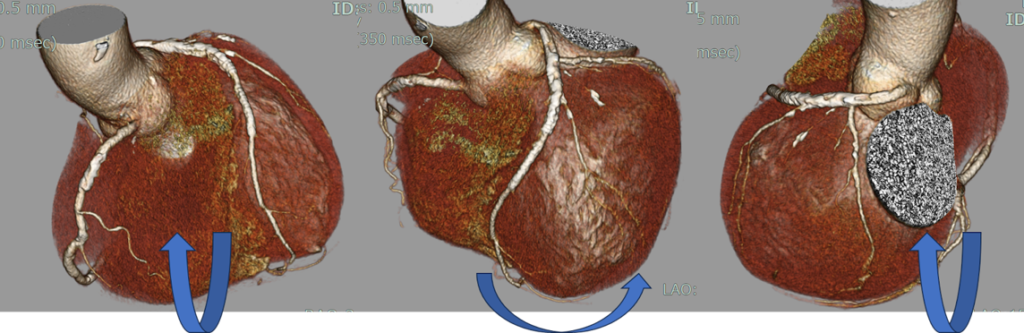

心臓

心臓の場合、冠状動脈の観察がほとんどです。

そのため、冠状動脈が良く観察できるように抽出します。

- 心臓CTの場合、右冠状動脈の分岐部が見えるように縦回します。

- さらに左前下行枝が良く見える位置より横に回します。

- 次に左回旋枝が良く見える位置より縦に回します。

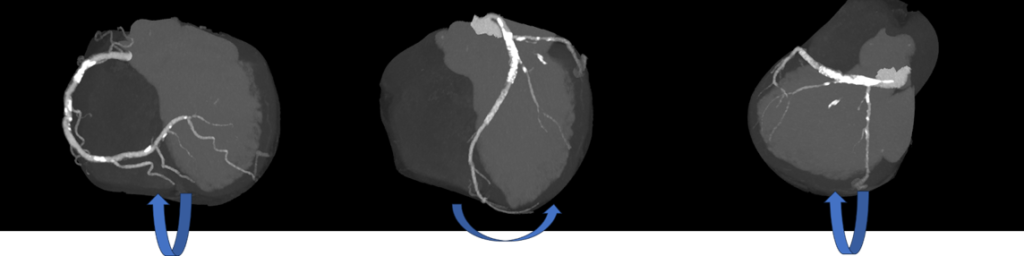

次に最大値投影法(MIP)の手順です。

- 右冠状動脈だけを抽出し、右冠状動脈の分岐部が見えるように縦回します。

- さらに左冠状動脈だけを抽出し、左前下行枝が良く見える位置より横に回します。

- 次に左回旋枝が良く見える位置より縦に回します。

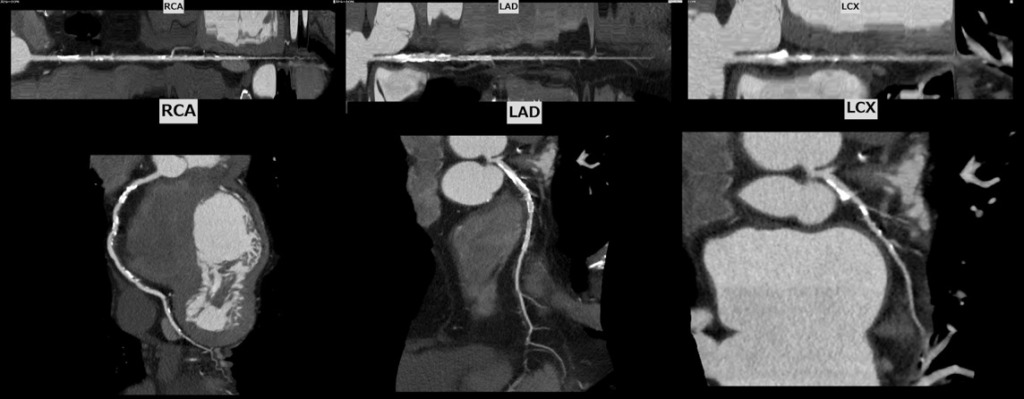

心臓CTの場合は、CPR作成もワークステーションで行っています。

右冠状動脈・左前下行枝・左回旋枝のストレートCPR・ストレッチCPRを作成します。

その他の血管で狭窄があれば追加でCPRを作成します。

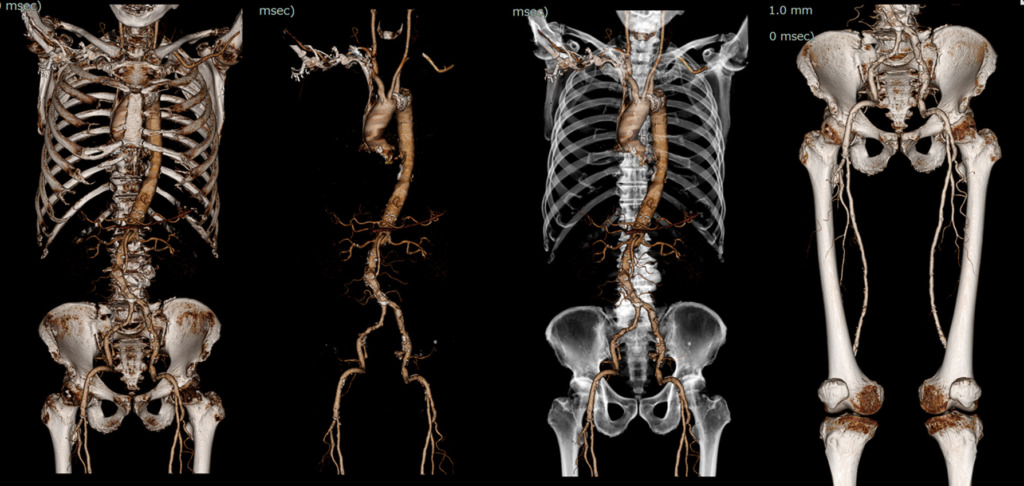

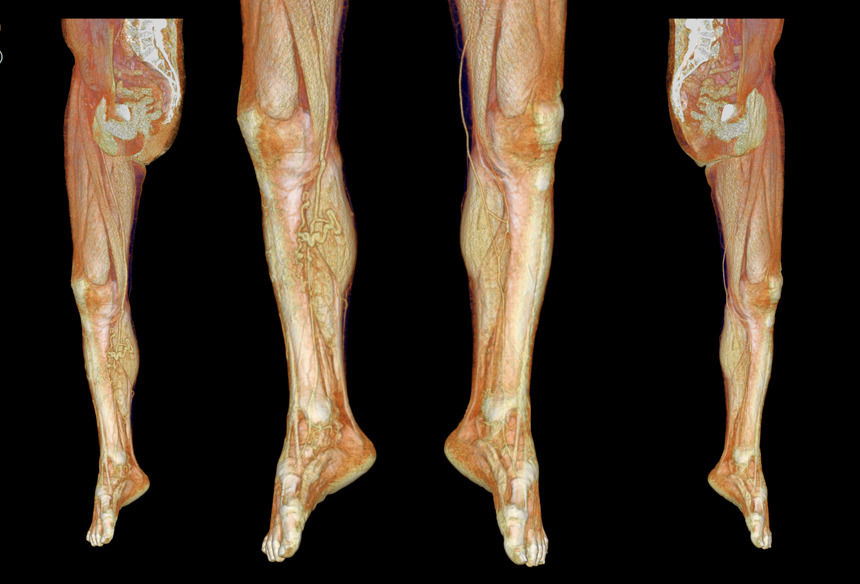

血管

血管の場合は血管だけを抽出しても良いのですが、どの部位・どのレベルでの所見なのかわかりにくいことがあります。

そのため、血管だけでなく骨と同時に作成する3Dも作成しています。

表在静脈の3D作成の場合は造影剤を使用せず撮影し、皮下脂肪と血管の吸収値の差を利用して作成しています。

そのため、通常の血管の3D処理ではなく、軟部組織を強調してた3Dを作成すると観察しやすくなります。

これらは3D作成の一部になります。

その他にも様々な部位や細かい部位の3Dの作成が求められることが多々あります。

時間がない中で作成しなければならないことも多いため、3D作成には正確・迅速かつ明瞭に行うことが望まれます。

それには経験やワークステーションの取り扱い方も重要になりますが、人工知能(AI)による3D作成が期待されます。

3D画像処理が抱える課題

3D作成は業務として定着してきましたが、以下のような課題も浮き彫りになっています。

- 多忙な業務の中で作成時間を確保できない

- 3Dカンファレンスの時間が取れない

- 手術室に同行できる技師が限られている

- 教育体制の不足やスキルの個人差

こうした課題解決の一つとして注目されているのがAIの活用です。

近年、ディープラーニング技術を応用した自動臓器認識や自動処理が進んでおり、技師の知識やノウハウをシステムに学習させることで、画像作成の標準化と効率化が期待されています。

ただし、AI任せの処理には注意が必要です。

画像は「作成」する以上、過剰な処理により実際には存在しない“虚像”を生み出す可能性があります。

自動化が進むほど、人の目による確認と判断が重要になります。

診療放射線技師の画像処理へのAI活用

画像検査は医療の中でも、最先端の技術が応用される分野といわれています。

最近では、診療放射線技師がワークステーションで画像を見やすく加工したり、CTやMRIなどの画像から立体的なモデルを作ったりする役割も担っています。

AIやIT技術を画像診断に役立てる研究も行われており、診療放射線技師の役割はますます広がっていくと考えられます。

現場の意見としてAIの補助により誰がいつどこで画像処理をおこなっても同じ画像が出せること、また前回検査と同じように画像が出せることを期待しています。