第10回ウェブラジエーション勉強会 ダイジェスト 第2弾 ― 肺癌骨転移―

記事の監修医師

【略歴】

熊本大学医学部卒業

【資格/役職】

放射線診断専門医 医学博士

株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役兼CEO

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 画像診断センター長

熊本大学医学部 臨床教授

放射線技師の高石です。

第10回ウェブラジエーション勉強会へご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました。

今回は、勉強会の内容をダイジェスト版としてご紹介していきたいと思います。

第2弾は「肺癌骨転移の画像診断」についてご紹介します。

放射線技師の皆様は、日頃の業務で遭遇する可能性が高い症例だと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

症例2 肺癌骨転移

- 患者情報

50代男性、8月より右殿部から下腿にかけての痛みあり、11月に他院を受診されています。

MRIするもヘルニアなど指摘なく、症状改善みられないということで、12月に当院整形外科を受診されました。

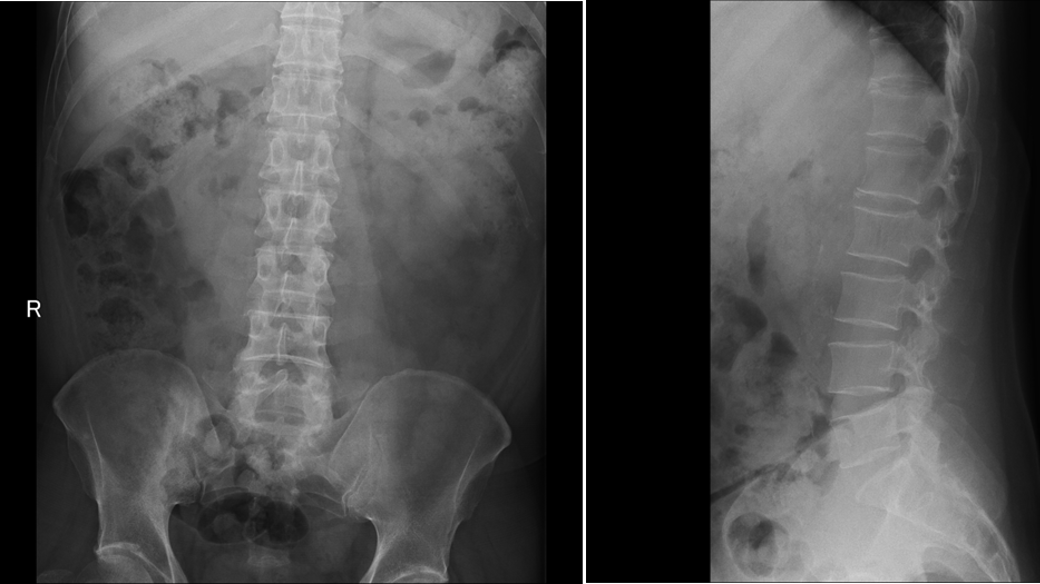

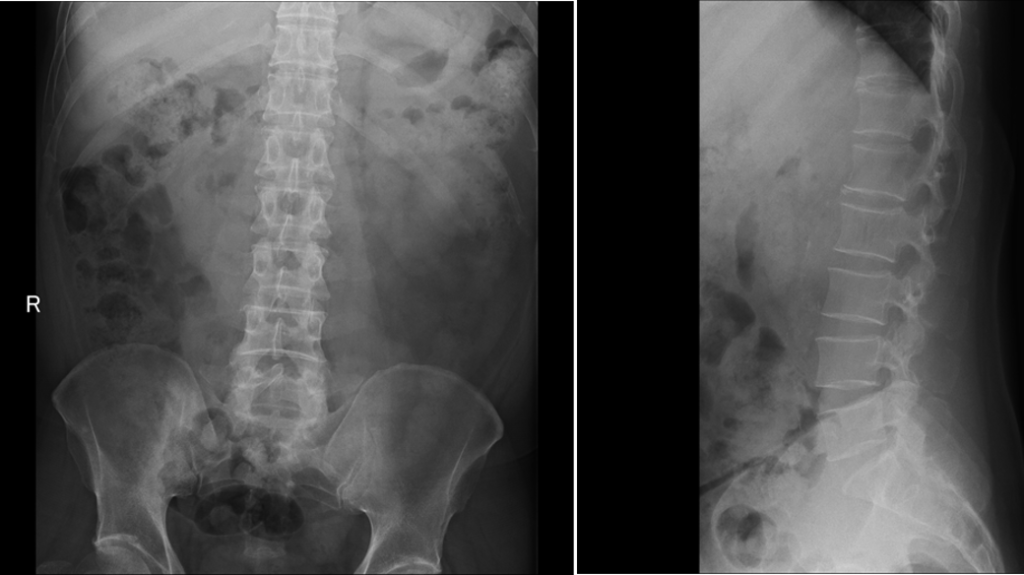

一般撮影では明らかな異常は認められず、当院でもMRIが実施されました。

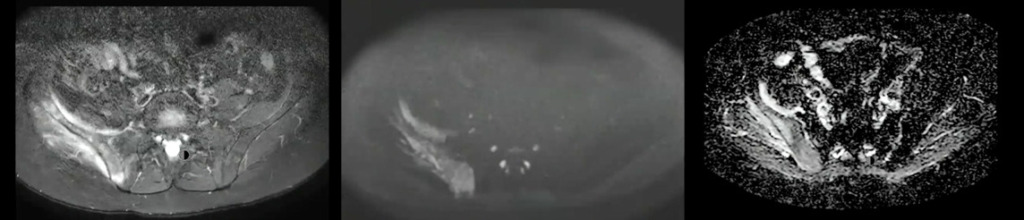

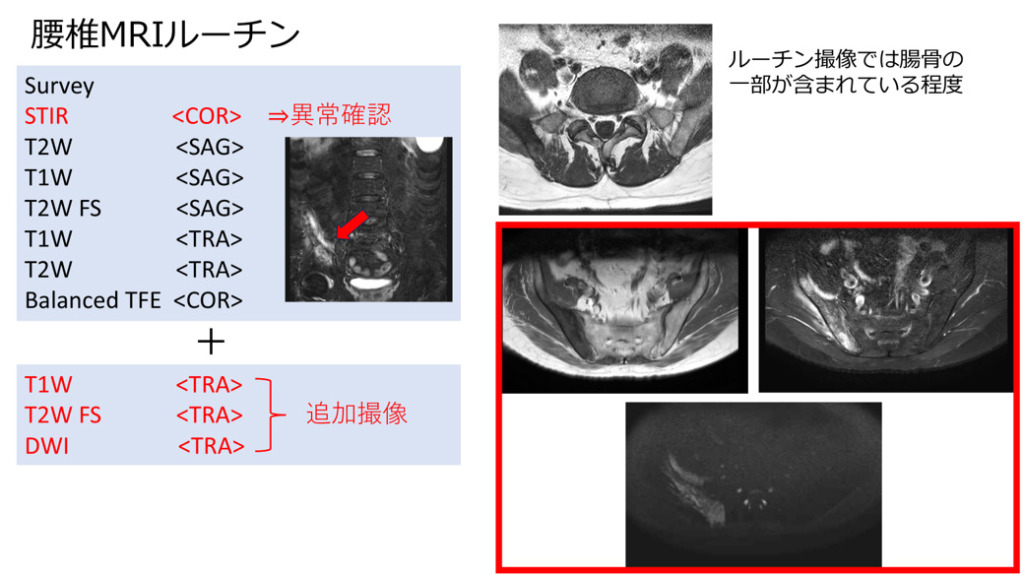

• MRI所見

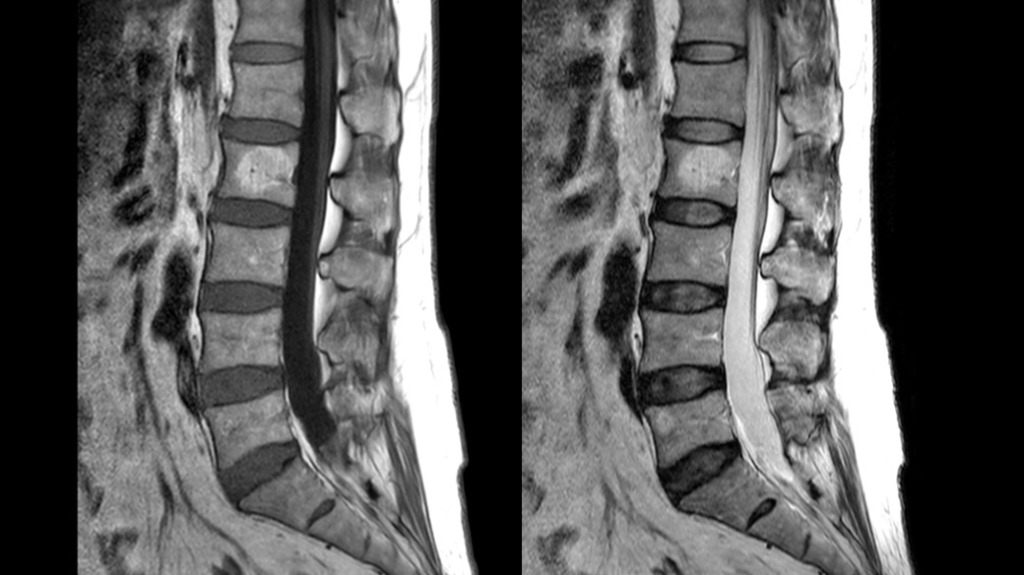

腰椎のルーチンMRI(T2 Sagittal、3D Balance AXIAL)では明らかな椎間板ヘルニアは認めず、L2椎体血管腫を認めるのみです。

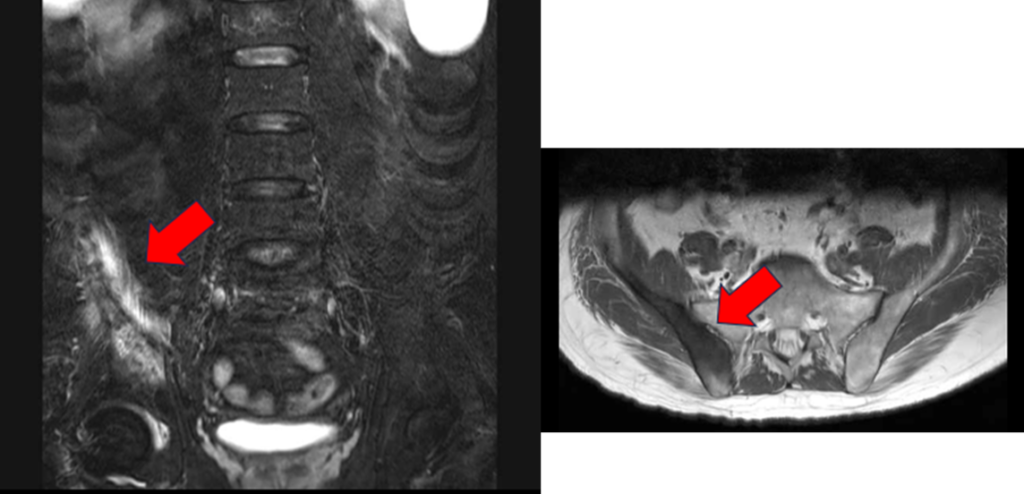

STIR coronal像で異常所見が見つかりました。

「右腸骨広範囲にT1強調像で低信号、脂肪抑制T2強調像で不均一な高信号を認めます。周囲の筋群も高信号を呈しています。」

拡散強調画像を追加し、右の腸骨や周囲に広く拡散制限が認められます。

その結果を踏まえて、炎症性変化や腫瘍性病変が疑われ、胸腹部CTが追加されました。

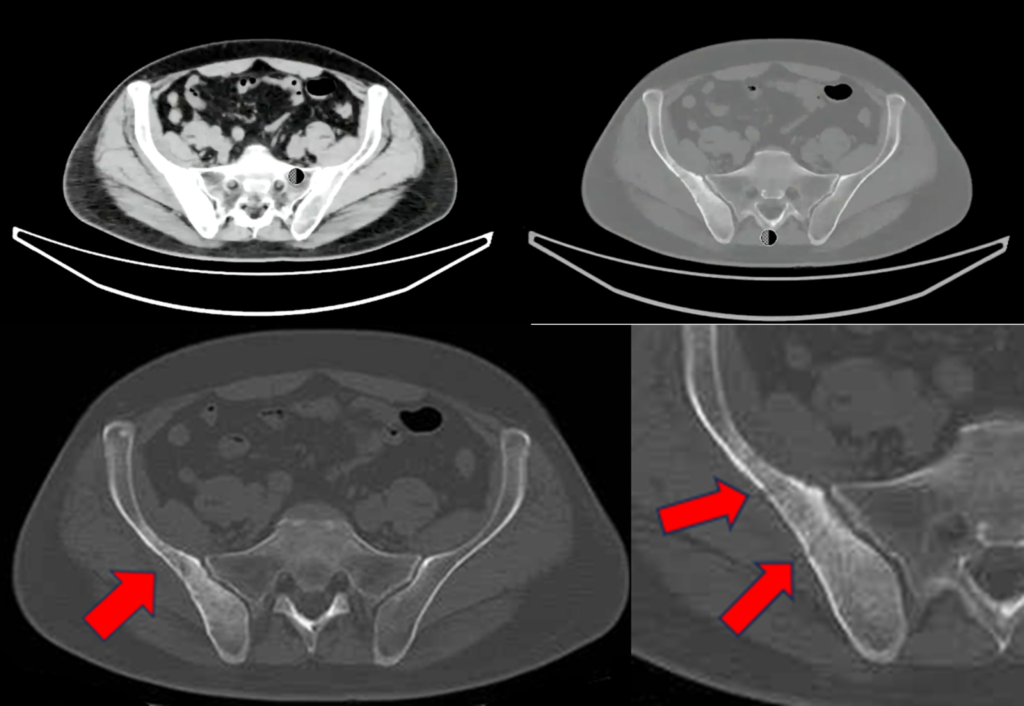

• CT所見

右腸骨に境界不明瞭な骨硬化像を認めます。

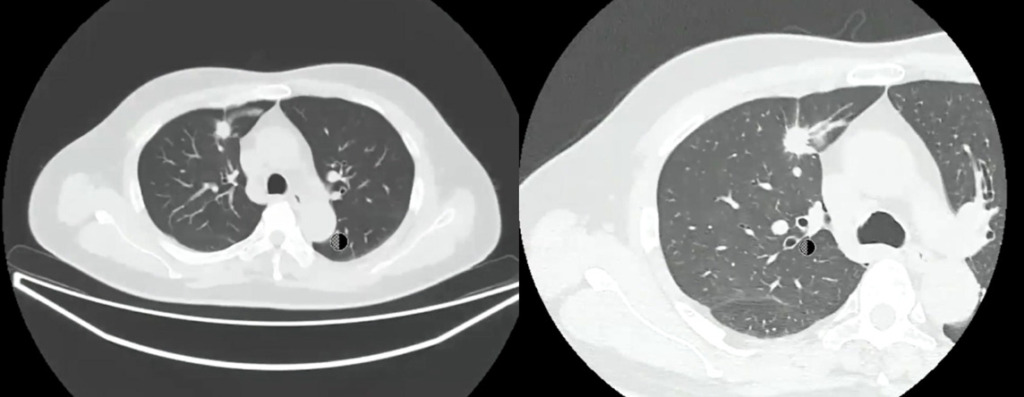

肺野条件にて

右肺上葉S1に径20mmの結節影を認め、辺縁にすりガラス影およびスピキュラを伴っています。

• 診断:原発性肺癌、右腸骨骨転移(紹介先で右肺腺癌、stageⅣステージ4と診断)。

重要ポイント

◦ ルーチン検査と追加撮影の重要性

今回の異常指摘の契機となったのはSTIRのCoronal像でした。

仙骨病変であればSagital像でも撮影範囲に含まれますが、今回のような腸骨病変の場合Sagital像では撮影範囲外であり、右上の画像のようにAxial像ではL5/S1レベルのスライスで腸骨の一部が含まれている程度です。

また、追加撮像として骨盤全体を含めたFOVでT1強調像と脂肪抑制T2強調像、拡散強調像を追加して撮影しています。

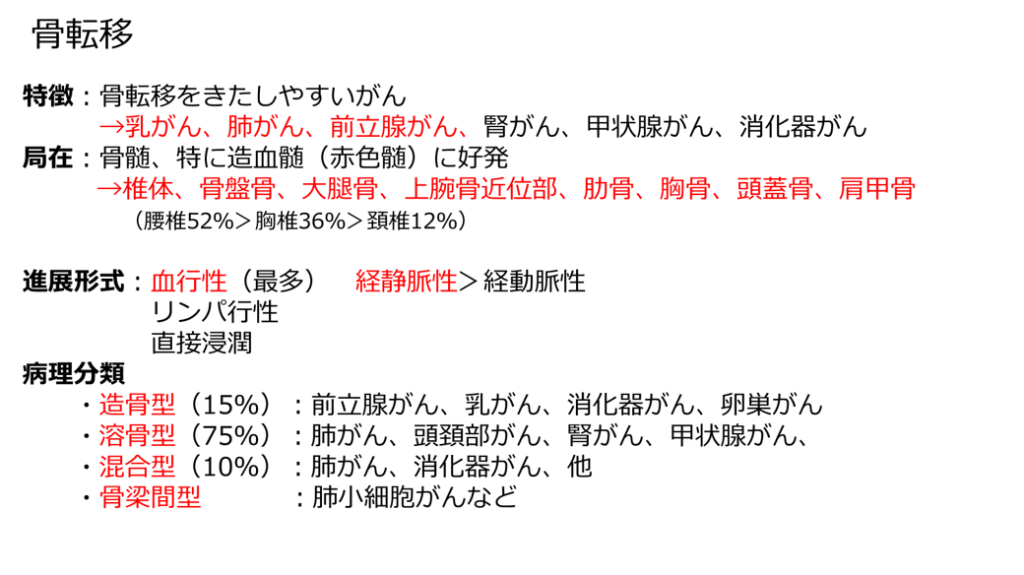

骨転移の特徴

骨転移の特徴について、特に骨転移をきたしやすいがんとして、乳がん・肺がん・前立腺がんが挙げられます。

また、好発部位は造血髄であり、椎体、骨盤骨、大腿骨などです。

進展形式は、血行性・リンパ行性・直接浸潤があり、「血行性」が最多です。

分類は4つあり、造骨型15%・溶骨型75%・造骨/溶骨の混合型10%、また、頻度は稀ですが骨梁間型というタイプがあります。

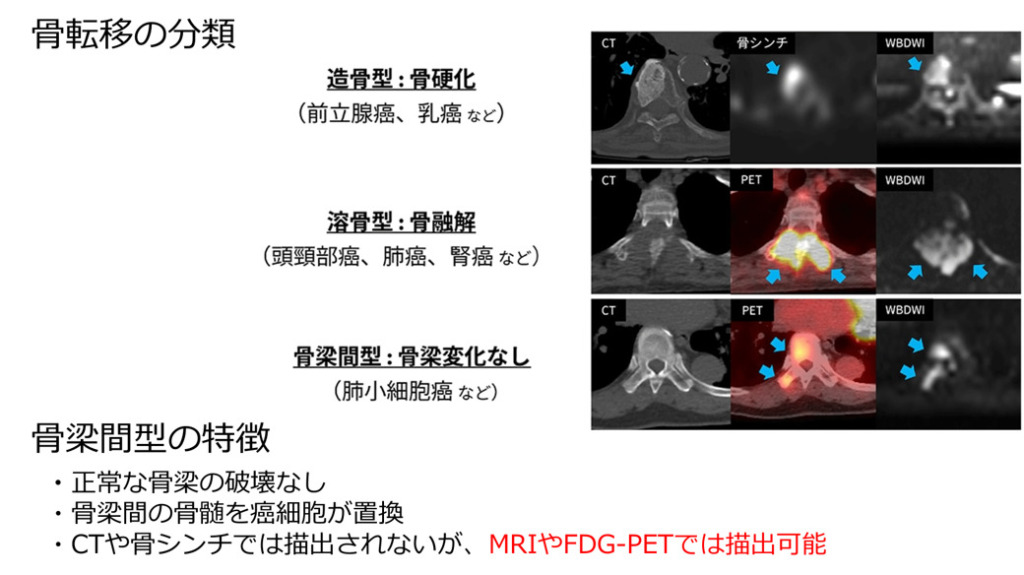

骨転移の分類についてもう少し見ていきます。

造骨型では骨硬化が起こり、CTでは高吸収となり、骨シンチや拡散強調像で異常影として確認できます。

溶骨型では骨融解が起こり、CTでは低吸収となり、PETや拡散強調像で異常影として確認できます。

また、骨梁間型では骨梁変化がなく、CTで描出不可とされているため注意が必要です。PETや拡散強調像で描出可能といわれています。

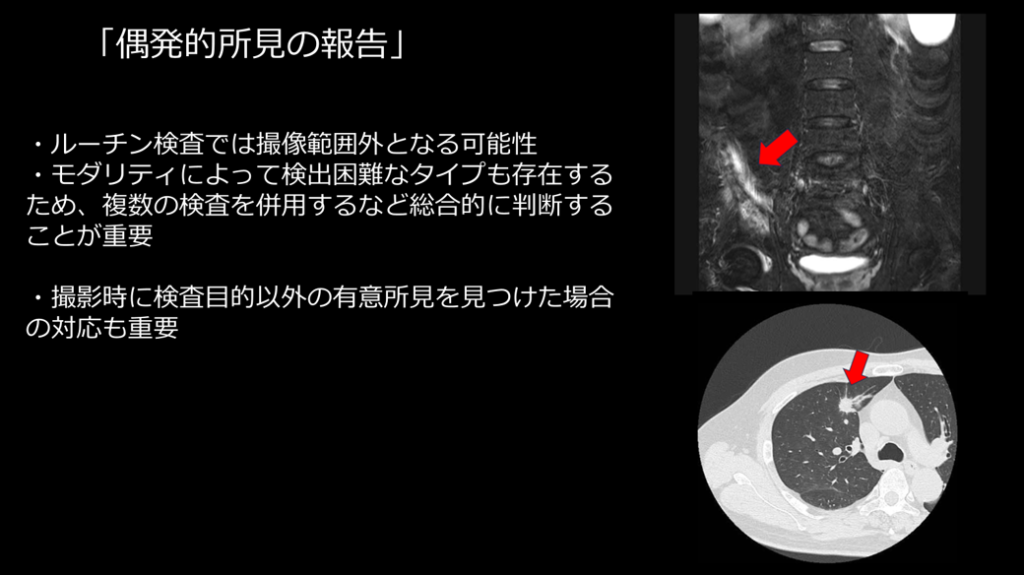

偶発的所見の報告

本症例は緊急性の高いSTAT画像とは異なりますが、MRIにて異常所見を指摘し、患者予後の改善に寄与できたと考えられた症例として今回紹介させていただきました。

ルーチン検査は施設毎に異なり、撮像範囲外となる可能性があります。

また、先ほど示した骨転移の分類のようにモダリティによって検出困難なタイプも存在するため、複数の検査を併用するなど総合的に判断することが重要だと感じます。

技師の判断:緊急性の高いSTAT画像報告とは異なるが、技師の異常所見指摘が患者の予後改善に貢献した。

–中山先生のコメント-

放射線技師さんがおかしいと気づいたので追加することによって、診断が早くたどり着いたっていう症例ですね。

放射線科医に報告し、胸腹部CTが追加撮影されたので病変を指摘できたのですが、それが見つからなかっ たらもっと結構進行していた可能性もあります。

放射線科医の先生から主治医の先生にご連絡いただいてCTのオーダーをしていただき、すぐにCTを撮影したということで、検査としては短時間でここまでたどり着けたということは非常に良い症例だと思います。。

しかし今後もそこまでやれていくかと言うとなかなかやっぱ難しいかなっと思います。

何かしらの画像の所見報告にもし気づき追加撮影した場合、それを放射線科医に、もしいなければ整形外科の担当院の先生に報告していくっていうのは非常に大事だと思います。

以上になります。

今回の症例は、直ちに緊急性を要するものではありませんが、このような症例に遭遇した際には、施設ごとの体制や対応方針を踏まえて行動することが求められます。その上で、技師自身の判断が非常に重要になってくると考えます。