磁気共鳴医学会 直腸MRI検査の意義 ― 今後さらに重要性が高まる検査として ―

記事の監修医師

【略歴】

熊本大学医学部卒業

【資格/役職】

放射線診断専門医 医学博士

株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役兼CEO

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 画像診断センター長

熊本大学医学部 臨床教授

ラジエーションジャーナル編集部の林です。

磁気共鳴医学会シリーズの第3回目は、今後増えてくる可能性がある検査の一つ、”直腸のMR検査”についてご紹介します。

直腸がん診療におけるMRIの重要性と背景

近年、直腸がんに対する画像診断の精度向上が求められるなかで、MRI検査の重要性が急速に高まっています。 これまで直腸がんの局所進展評価にはCTや内視鏡検査が主に用いられてきたが、MRIは軟部組織のコントラストに優れ、腫瘍の深達度や周囲臓器への浸潤、さらには神経や血管との関係を高精度に描出できるという利点を持っています。特にT2強調画像(T2WI)は、腫瘍と正常壁構造の境界を明瞭に示すため、術前ステージングにおける中核的役割を担うことが可能です。

MRI撮像技術の進化と直腸がん診断へのインパクト

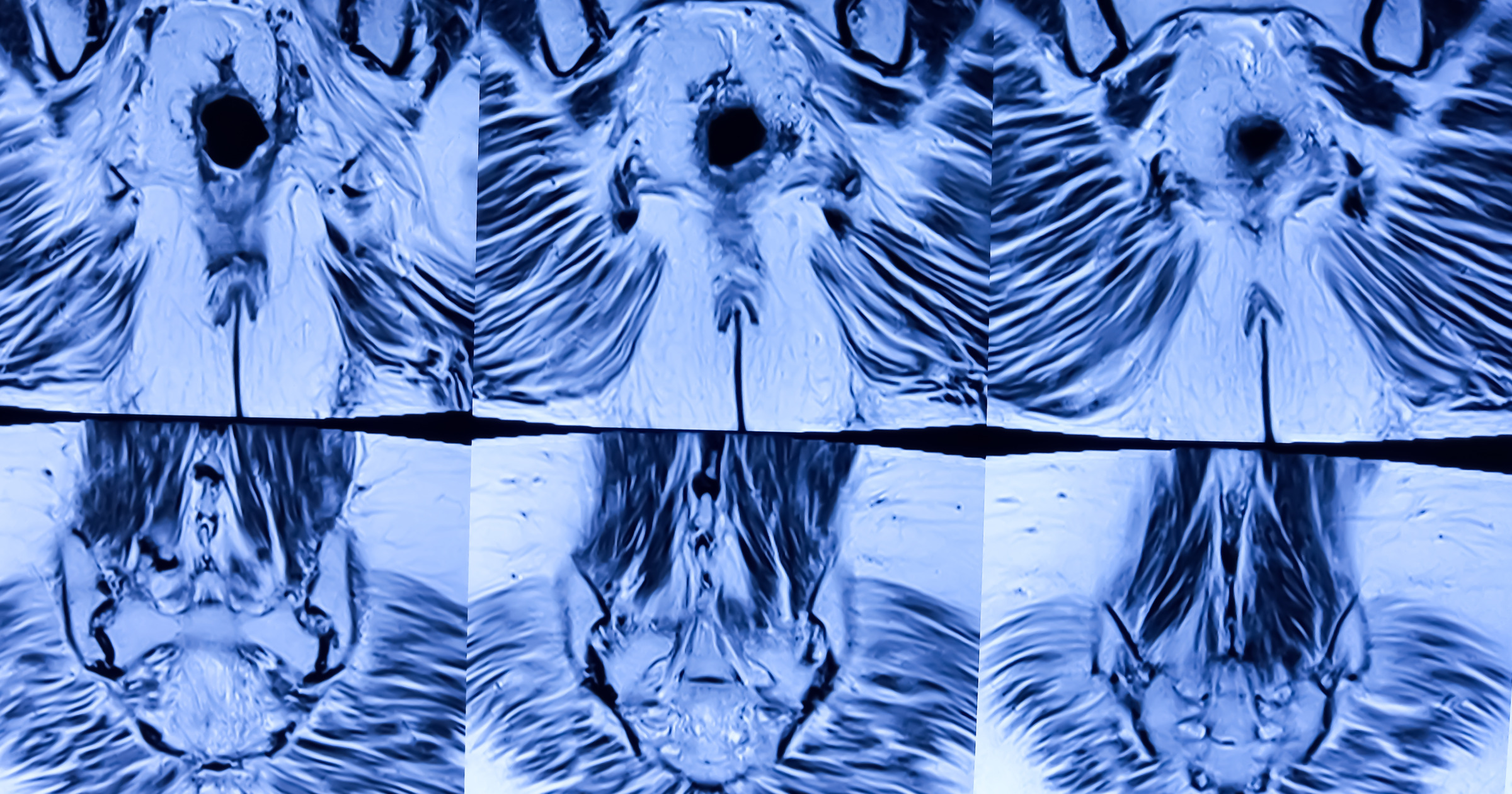

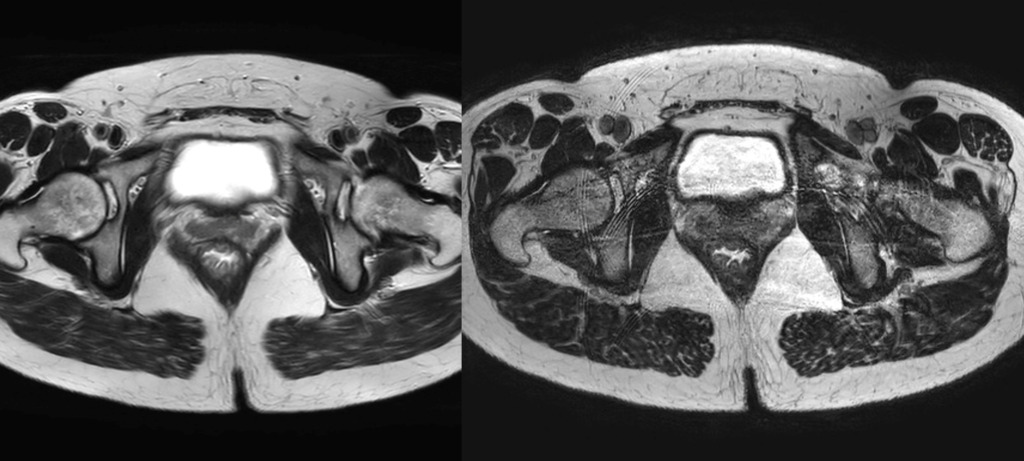

従来の撮像プロトコルでは、T2WIの軸位(Axi)および斜位冠状(obl-Cor)画像を中心に3mm厚で撮影されていました。しかし、2020年以降、多くの施設で共同研究用の新プロトコルが採用され、撮像技術は大きく進化しています。近年では**高分解能撮像(High Resolution: 0.6mm×0.6mm)**が可能となり、微細な構造の識別がより明確になっています。また、撮像時間の短縮と高画質化を両立させるため、SSFSE(Single Shot Fast Spin Echo)にDLR(Deep Learning Reconstruction)を組み合わせた撮像が導入され、骨盤全体像をわずか30秒以内で取得できるようになっています。さらに3D-T2WでもDLRを併用することで、三次元的な再構成による腫瘍の立体的把握が容易となりました。

※当院のMRI画像

こうした技術的進歩により、MRIによる直腸がんの評価は単なる「腫瘍の存在診断」から、「手術戦略立案のための機能的画像診断」へと進化してます。特に、**腫瘍の短軸像(short-axis view)**は臨床的に最も重要であり、CRM(circumferential resection margin:環周切除断端)やEMVI(extramural vascular invasion:血管外浸潤)といった予後因子の評価において必須の情報を提供できます。

さらに、拡散強調画像(DWI)を組み合わせることで、治療効果判定にもMRIが活用されつつあり、化学放射線療法後の残存腫瘍評価において、DWIによる信号変化やADC値の低下は有用な指標となりうる。これにより、「watch and wait」戦略(手術回避を目指す経過観察)における画像的判断材料としても活用されています。

日本においても、学会発表や共同研究を通じて直腸MRIの標準化が進みつつあります。撮像条件の最適化、読影精度の向上、AIを用いた自動解析など、今後さらなる展開が見込まれます。特に放射線技師にとっては、前処置(排便+排ガス)の必要性や撮像プロトコルの理解と最適化が診断精度を左右する重要な要素であり、積極的な知識共有と技術研鑽が求められるでしょう。

直腸MRIへの積極的な関与が求められる時代へ(まとめ)

「直腸MRIは、今後間違いなく需要が増えてくる」と言われるように、手術前評価から治療後フォローアップまで、臨床現場での活躍の場は確実に広がっています。

講演で紹介された言葉「直腸MRI、ちょっと真面目に取り組んでみひん?」というメッセージの通り、今こそ放射線技師が主体的に関わり、その価値を最大限に引き出す時期に来ているのでしょう。

参考文献:日本大腸肛門病会誌 70:645-654,2017特集 主題II:直腸肛門診療における診断・研究の進歩Ⅰ.MRI検査による直腸肛門診療における診断の進歩(新しい知見)