磁気共鳴医学会 マグネットネイルは大丈夫? ― 知っておきたいMRI安全管理の最新トピック ―

記事の監修医師

【略歴】

熊本大学医学部卒業

【資格/役職】

放射線診断専門医 医学博士

株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役兼CEO

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 画像診断センター長

熊本大学医学部 臨床教授

ラジエーションジャーナル編集部の林です。磁気共鳴医学会シリーズの最終テーマは、日々情報が更新される”MR安全管理の最新トピック”についてご紹介します。

今年の磁気共鳴医学会でも、シンポジウムとして「MRIの安全性情報」をテーマに最近よく寄せられる質問や現場で話題となっている事例が数多く紹介されました。その中から、皆さんにもぜひ知っていただきたい最新情報をいくつかご紹介します。

◆ 注目を集める「機能性インナー」とMRI

最近、「姿勢が良くなる」「体幹をサポートする」などの効果をうたった機能性インナー(例:リラ〇ブシャツなど)が話題となっています。多くの情報が集まるサイト”MRI SAFETY FORUM”でも沢山の質問が寄せられています。これらの製品の中には、金属繊維や磁石を含むものがあり、MRI検査では発熱や画像の乱れ(アーチファクト)を起こす可能性があります。

一見、ただのシャツに見えても、素材の詳細が分からないケースも多く、現場では安全確認に苦慮することがあります。そのため、検査前の問診では「機能性インナーを着ていないか」の確認が重要です。もし着用されている場合は、検査前に脱いでいただくことが推奨されています。

MRI検査の安全に関わる情報発信応答基地 MRI SAFETY FORUM

◆ MRI室で働くスタッフの安全意識

JIS Z 4951:2025が発行されました。JIS Z 4951:2017との変更点・注意点の解説が行われ、その中でもMR作業従事者について詳しくお話がありました。

MRI環境への立ち入りが認められるのは、職務上適切に選別され、訓練・指示を受けた者に限られます。これらのMRI作業従事者に対する曝露上限は、患者に許容される値と同等です。ただし、この「MR作業従事者」には、MRボランティアや患者付添者は含まれません。

MRI室の周囲は「B0ハザード区域」と呼ばれ、金属製品を持ち込むと強力に引き寄せられる危険があります。装置に近づくほど磁力が強くなるため、スタッフ自身も常に注意が必要です。学会では、長年勤務する技師でも油断からヒヤリとする場面があると報告されていました。たとえば、胸ポケットのボールペンや、つけっぱなしのスマートウォッチなどが持ち込まれるケースです。

対策として、入室前にスタッフ同士でチェックし合う「ダブルチェック体制」や、持ち物リストの掲示、安全教育の定期的な実施などが紹介されました。MRIの安全は、装置だけでなく「人の意識」で守られています。

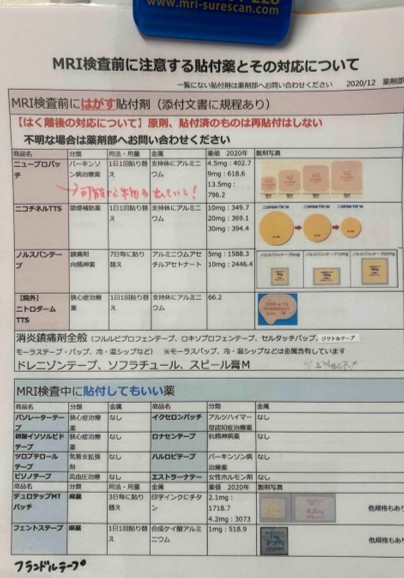

◆ 貼付薬(貼り薬)とMRI検査

「貼り薬を貼ったままMRIを受けていいですか?」という質問も多く寄せられます。

貼付薬の中には、粘着剤や薬剤に金属成分(アルミニウム、鉄、銅など)が含まれているものがあり、そのまま検査すると発熱の危険があります。特に、鎮痛消炎剤や一部のニトログリセリンパッチでは注意が必要です。

一方で、金属を含まない貼付薬もあり、製品によって対応が異なります。検査を安全に行うためには、薬の名前やメーカー情報を確認することが大切です。

◆ 鎮静を伴うMRI検査 ― より安全な体制づくりへ

小さなお子さんや、閉所恐怖症などで検査が難しい方には、鎮静(眠った状態)でMRIを行う場合があります。

学会では、鎮静中の安全対策として、MR対応モニターや麻酔装置の進化、スタッフ間の連携強化が報告されました。

特に「鎮静医・放射線技師・看護師」がそれぞれの役割を明確にし、検査中の呼吸状態をモニタリングしながら進めることが重要です。緊急時の対応マニュアルを共有しておくなど、チームとして安全を守る姿勢が重視されています。

◆ ネイルは大丈夫?ジェルネイルとマグネットネイル

最近は、ジェルネイルやマグネットネイルをされている方も多く見られます。

一般的なジェルネイルは金属を含まないため問題ありませんが、マグネットネイルには磁性粉末が含まれており、MRI検査では注意が必要です。爪表面がわずかに熱を持つ可能性や、画像の乱れを生じることがあります。

特に高磁場装置では、撮影部位に関わらず、マグネットネイルをしている場合は事前に申告いただくことが望ましいとされています。

◆ まとめ ― 安全は「チーム」で守るもの

MRI安全管理は、患者さん自身のご協力と、スタッフの確認・連携によって成り立っています。

近年は新しい衣類や美容製品、医療機器が次々と登場しており、それぞれに対応した最新の安全情報が必要です。今回の学会を通じ、MRI検査を「安全に」「安心して」受けていただくためには、医療スタッフだけでなく、患者さんにも知っておいていただきたい知識がたくさんあると感じました。

今後も、学会などで得た最新情報を日々の業務に取り入れながら、より安全で快適なMRI検査環境づくりに努めていきたいと再認識しました。

今年も4つのシリーズに分けて磁気共鳴医学会の報告をさせていただきました。

このような記事が皆さんの提供する検査に役立つことを祈っております。

今後も学会や研究会などの有益な情報を随時ご紹介したいと思いますので、お楽しみに!