肋骨骨折①

記事の監修医師

【略歴】

熊本大学医学部卒業

【資格/役職】

放射線診断専門医 医学博士

株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役兼CEO

医療法人社団 寿量会 熊本機能病院 画像診断センター長

熊本大学医学部 臨床教授

放射線技師として活動している高石です。

画像レッスンとはあらゆる画像をみながら、見落としてしまいそうな症例や画像からみられる診断についてを学んでいただく放射線技師・医師やそれを目指す人たちへのまなびの「場」です。

症例①

40代 男性

自転車に乗っているときに、右ハンドルが支柱にあたりそのまま左側へ転倒。

左前胸部に痛みがあったため近くの病院を受診し、レントゲンを施行されたが特に問題ないと言われそのまま帰宅。帰宅後痛みは改善なく徐々に痛みが増大してきたため、精密検査希望で当院を受診されCT検査となりました。その時の画像です。

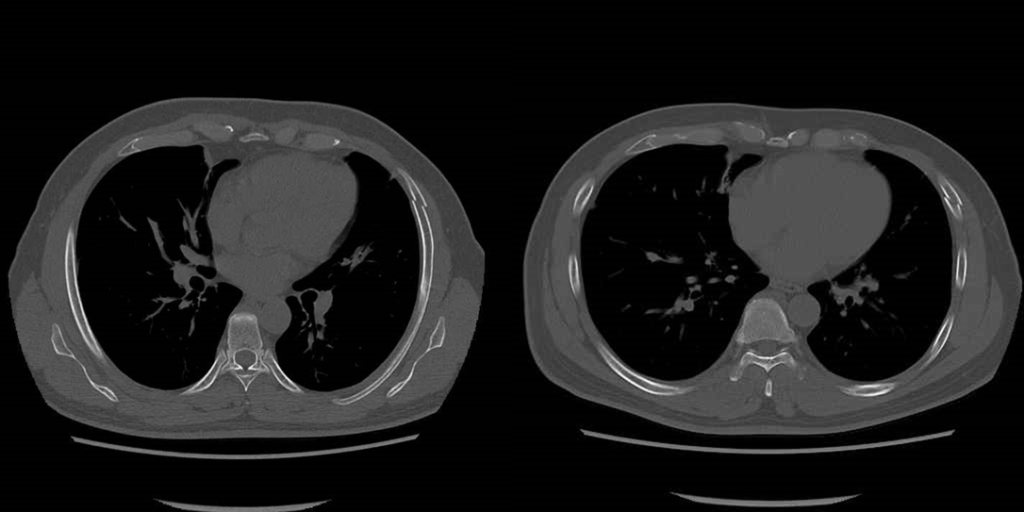

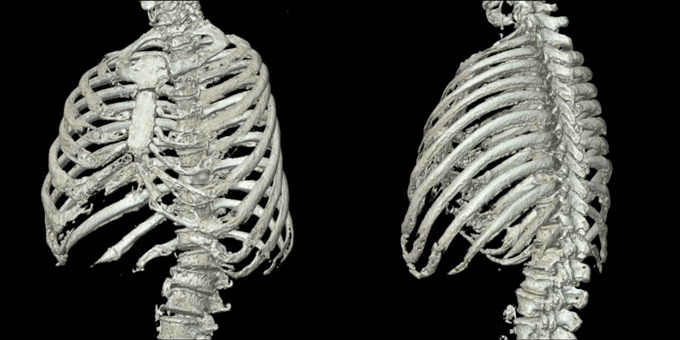

胸部CT骨条件

どこが異常か指摘できますでしょうか?

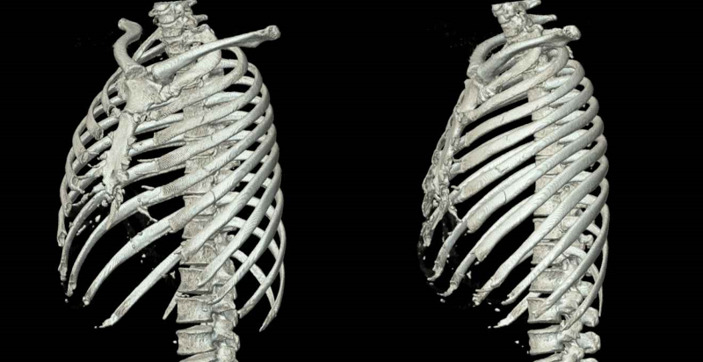

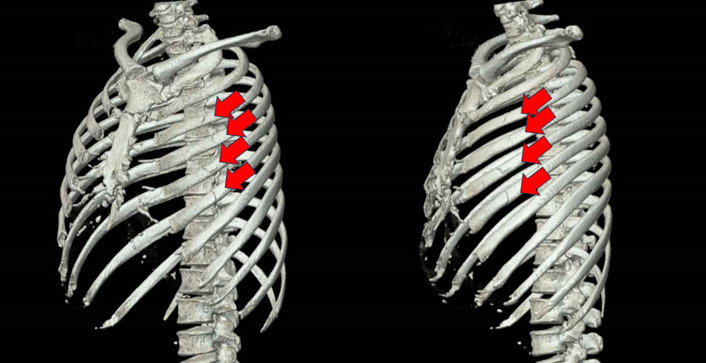

次に骨の3D画像をみてみます。

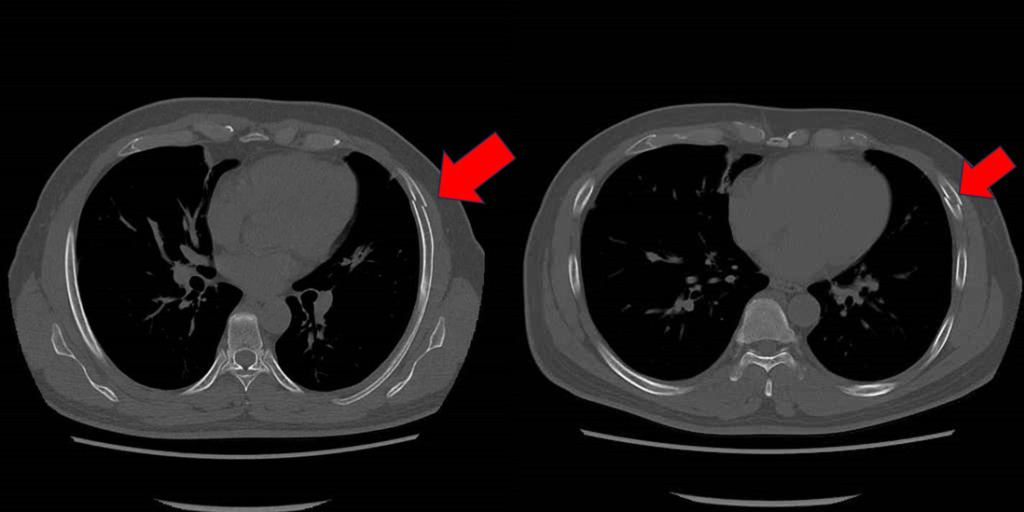

答え合わせです。

矢印に肋骨のGapがある部位があることがわかります。

これは「肋骨骨折」といわれるものです。

肋骨骨折とは?

「肋骨骨折」は胸部外傷の中で最も一般的なタイプの一つであり、日常生活での事故やスポーツ中の怪我など、さまざまな原因によって発生する可能性があります。

肋骨は胸部を形成し、心臓や肺などの重要な臓器を保護する役割を果たしていますが、外力によって骨折することがあります。肋骨骨折の症状には、深呼吸や咳、身体の動きに伴う痛みが含まれ、場合によっては気胸を合併することがあり、呼吸困難を引き起こすこともあります。

治療方法としては、多くの場合、保存療法が選択されます。これには安静保持や鎮痛剤の使用が含まれ、場合によってはバストバンドや固定帯による圧迫固定が行われることもあります。しかし、固定処置は呼吸を抑制し、合併症を引き起こすリスクがあるため、慎重に使用されます。重篤な骨折や臓器損傷がある場合には、外科的な治療が必要になることもあります。

肋骨骨折の検査

肋骨骨折の診断は、医師による問診と身体検査、そして必要に応じて画像検査によって行われます。

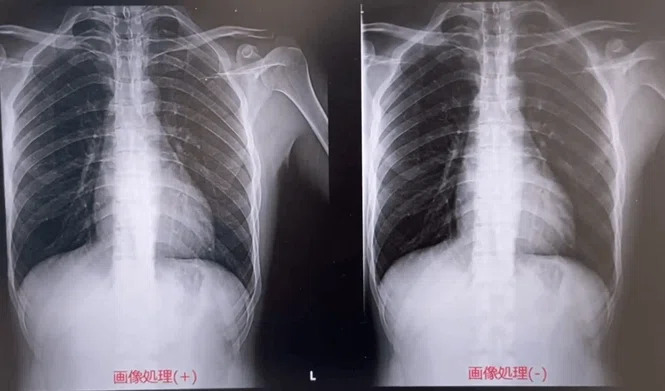

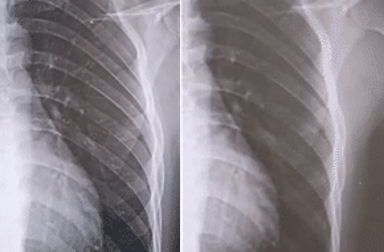

レントゲン検査は最も一般的で、正面像とLAO・RAOと言われる斜位像を撮影します。

レントゲンの場合は撮影後の画像処理でエッジを強調した処理を施すと肋骨がより観察しやすくなります。

左の画像が画像処理でエッジを効かせた画像です。

右は画像処理を行っていない画像です。

比べてみますと

肋骨の形態は画像処理をかけている方が見やすくなることがわかります。

しかし、骨折のずれが少ない場合は、レントゲン上で骨折を指摘することが困難なことが多く、その場合はCTやMRIが選択されます。最近では超音波検査が用いられることもあります。これらの検査により、骨折の有無や程度、合併症の有無を評価することができます。

症例②

60代 男性

階段を7〜8段から転倒し受傷。左側胸部痛があるため受診し、検査となりました。

その時の画像です。

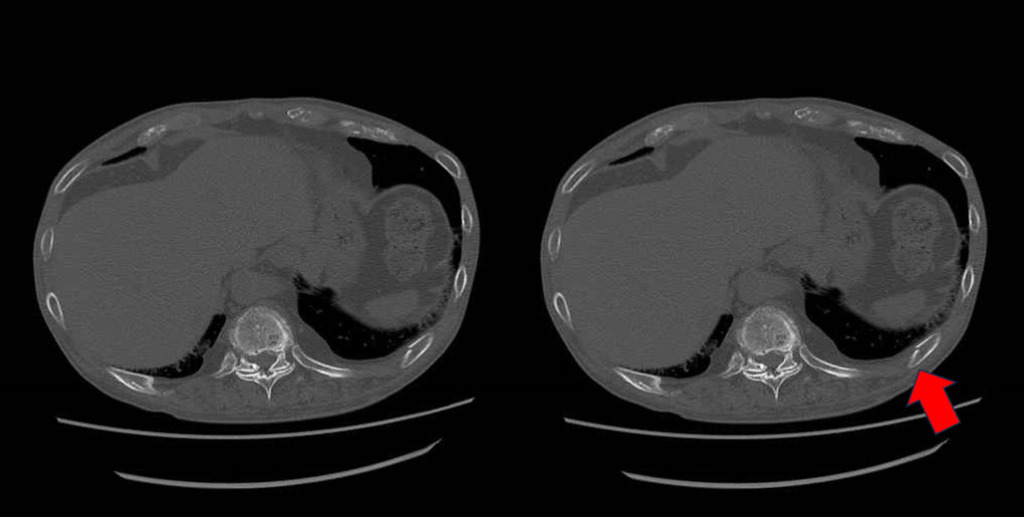

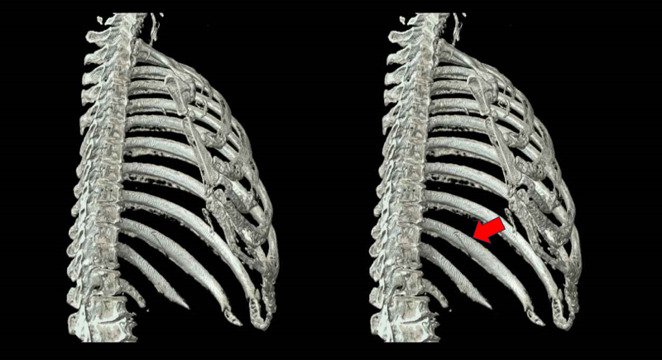

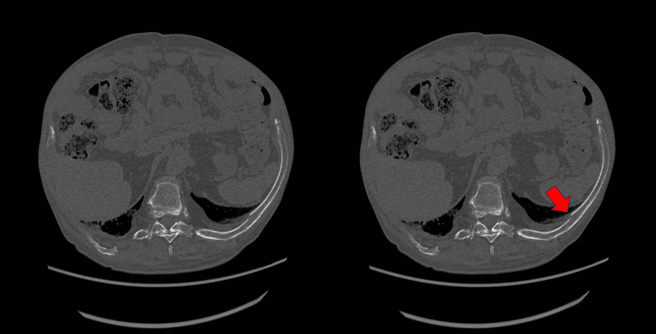

胸部CT骨条件

↑部位に皮質骨のGapがあることがわかります。

これを3Dで観察すると、

このようになります。

3Dにすると外側の表面が観察しやすいのですが、肋骨の内面に骨折がある場合は骨折がどこにあるのか観察しづらくなります。

このような場合は、

内側が観察しやすいように、今回の場合は左半分の肋骨を抽出し3Dで内側から観察することにより骨折線が観察できます。通常の2Dの画像で骨折の有無は確認できますが、骨折の範囲や骨折の具合は3Dで観察すると把握しやすいので内側の骨折の場合はこのように肋骨を半分にして作成することをお勧めします。

以上が肋骨骨折についてでした。肋骨骨折の撮影には合併症で気胸も起こりうるので、骨折の有無だけでなく気胸の有無や肺挫傷なども注意深く観察すると良いかと思います。

また、我々放射線技師は撮影するだけでなく、撮影後の画像の作成などにも工夫を求められます。

今回の場合は3Dもそうなのですが、肋骨に沿った2Dの再構成画像も有用です。

肋骨に沿って再構成した横断面です。

通常の横断面よりも肋骨が一画面でとらえることができるので骨折の有無がわかりやすくなりますのでこちらの作成もお勧めします。

いかがだったでしょうか?

実際に3DやMPRの作成する際は、観察しやすい方向や肋骨を半分にして作成するなどの工夫をすることでより診断しやすくなると思います。